东疆启东海中来

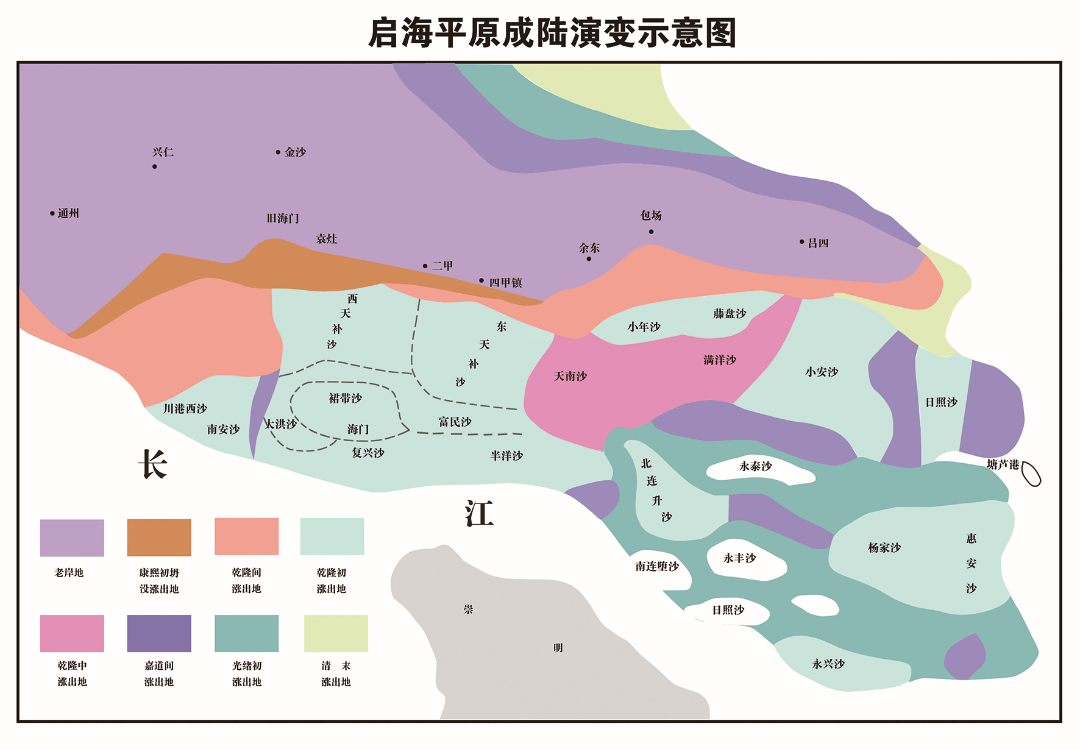

启东,启东,启我东疆!启东有三度疆土拓展的历史。北部吕四一带曾是南通县的一部分,启东境内最早开拓疆土的地方;中部曾经属于海门县,是清代建立的海门厅东部;南部则称为崇明外沙,隶属崇明,1928年与崇明分治设立启东。追溯启东成陆的历史,可从1200多年前古沙洲的生成和拓展说起。300年前长江江口沙洲突涨,给这块土地带来大的变迁。可以说,启东这块新土在长江大浪淘沙、黄海海潮推涌中渐成规模。

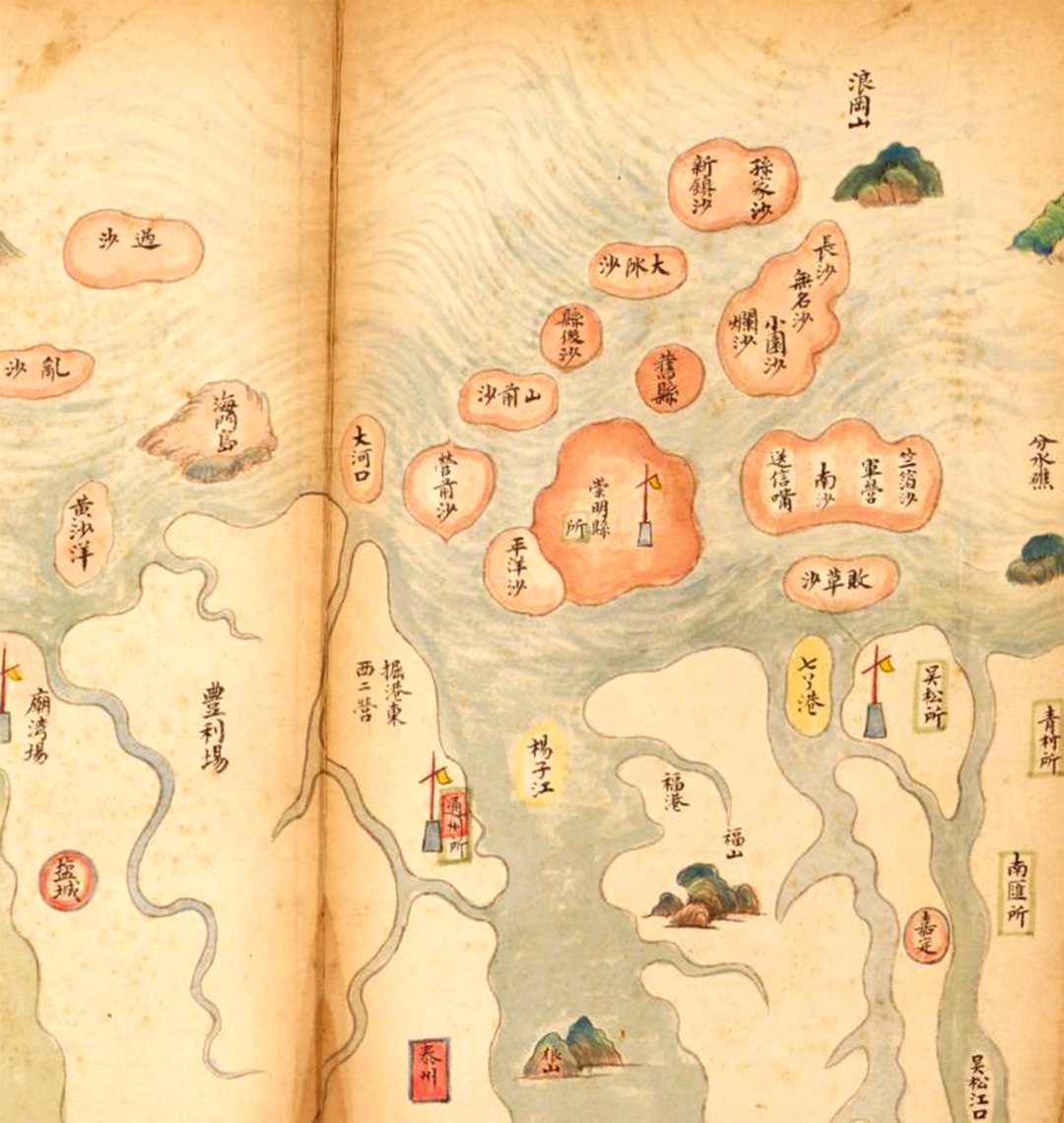

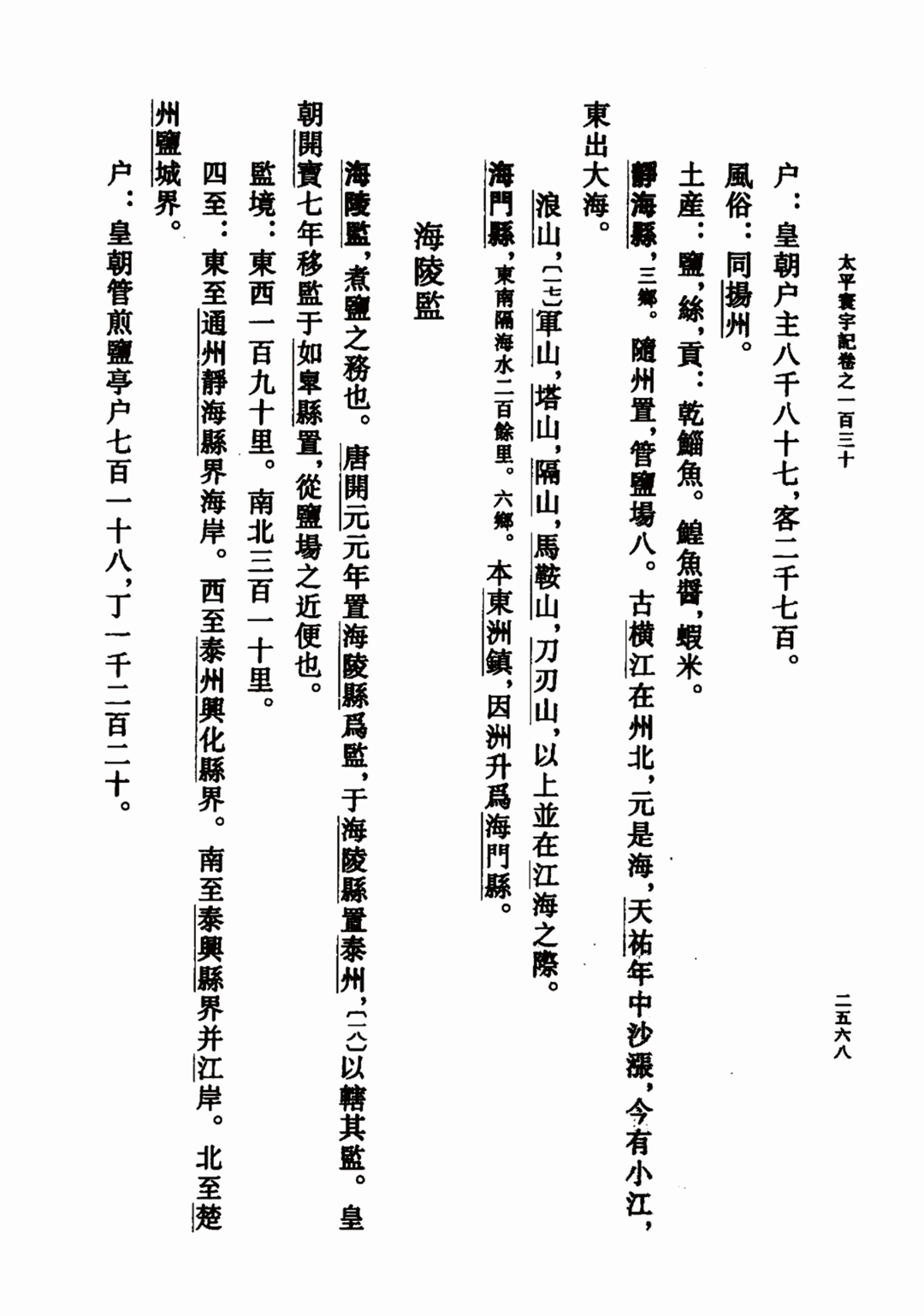

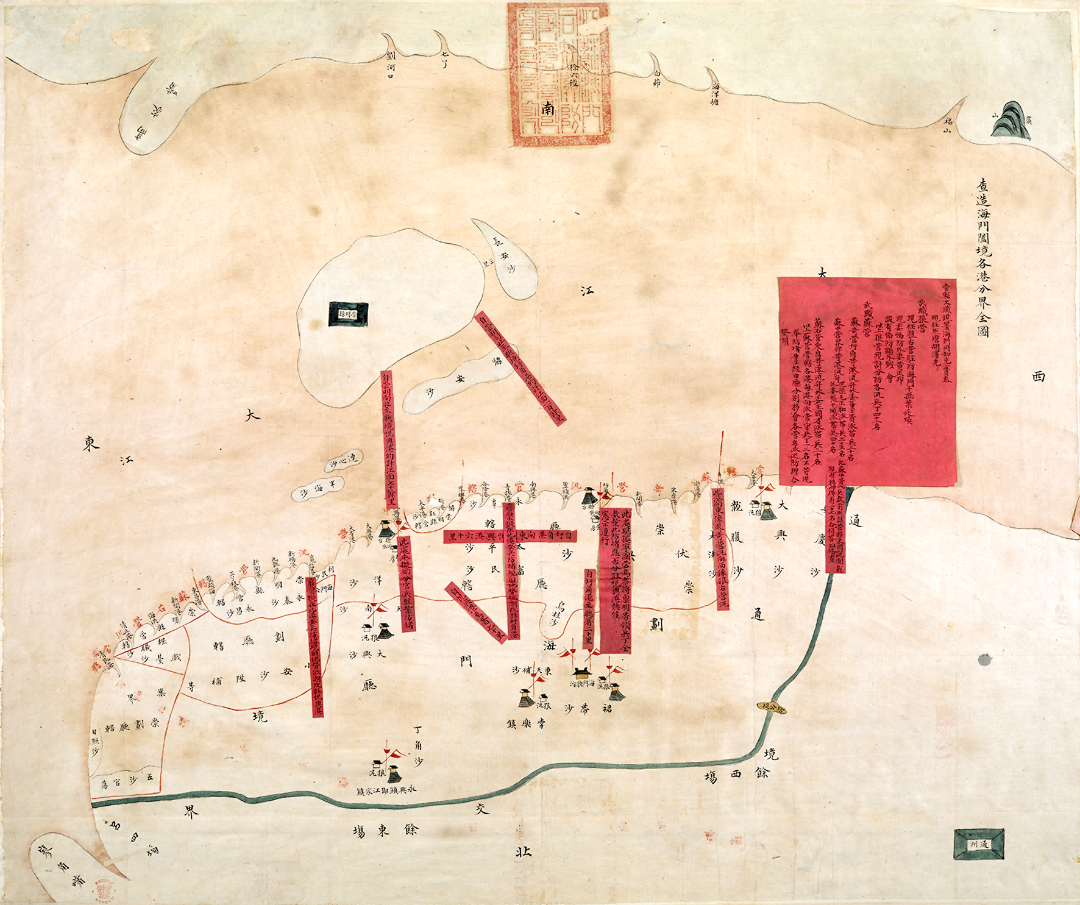

▲明嘉靖万里海防图之长江口

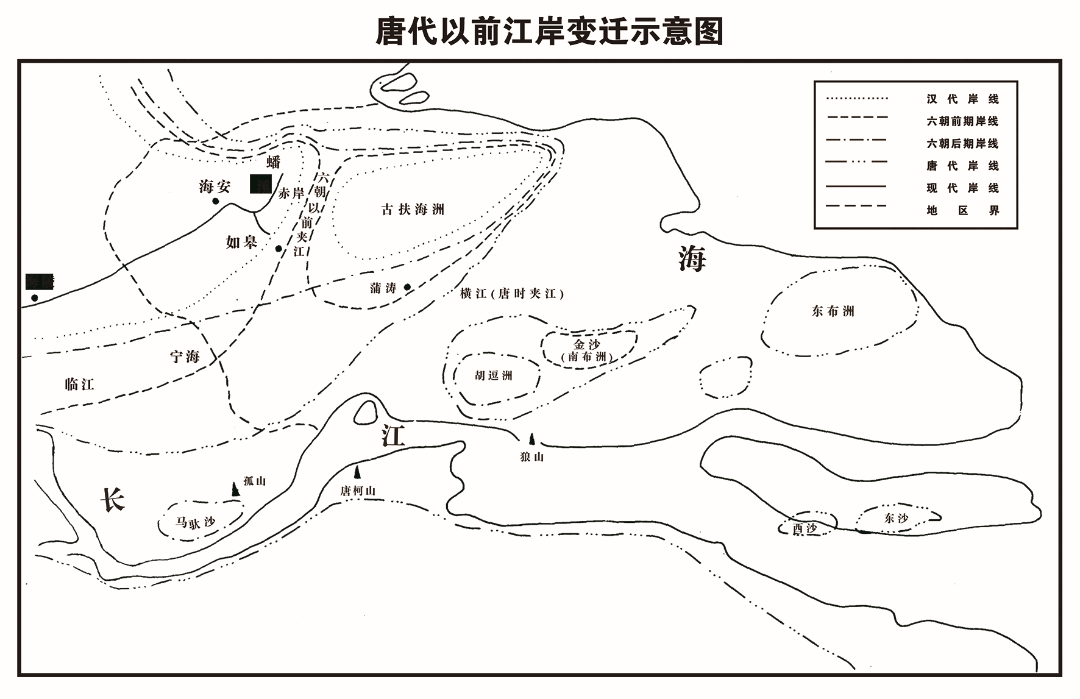

唐代江口沙洲溯源

唐代,南通市区一带还是胡逗洲,胡逗洲遥远的东方开始孕育沙洲。那个时候在长江出海口分布着东沙、西沙等沙洲。过了一两百年,江口的沙洲各有坍涨。到了唐末,长江口分布着称为东洲、布洲、顾俊沙的一些沙洲。这些沙洲地处要冲,成为浙西、淮南军阀争夺的军事要地。到了五代十国的时候,东洲一带是吴国的领地,胡逗洲一带建立了静海都镇,由姚氏集团控制。驻守东洲一带沙洲的是姚氏集团的东洲都镇使姚制。那个时候吴国与南方吴越的军队常在静海、东洲一带争战,双方各有胜负。吴国和吴越的重大战争发生在唐天祐五年(908年)和后梁贞明五年(919年)。

天祐五年九月,吴越将领张仁保率军夺取东洲。于是,吴国任命池州团练使陈璋为水陆行营都招讨使增援东洲。在援军到来之前,吴国守卫东洲的镇将姚制力战不敌,不幸阵亡。吴军战死一万多人,东洲失守。陈璋率领的军队一到,双方争战激烈。张仁保军大败,吴军夺回了东洲。到了后梁乾化三年(913年),东洲又被吴越水军攻占。贞明五年三月,吴越钱传瓘率战舰五百艘从东洲出发,向吴国发起大规模进攻。四月,双方军队在狼山江面交战。吴越军把黄豆抛撒到吴军战船上,吴水军士兵纷纷跌倒,吴越军占了优势。战事并没有结束。这年七月,吴国军队由水陆两路发起进攻。江南陆路的吴军火攻敌方,吴越军大败。这一仗吴国虽然取得了胜利但没有继续用兵,反而主动释放了吴越俘虏,还派遣使臣与吴越修好。吴越也派出使臣到吴国签订和约。从此,两国休战20多年,民众得到休养生息。

▲唐代以前江岸变迁示意图

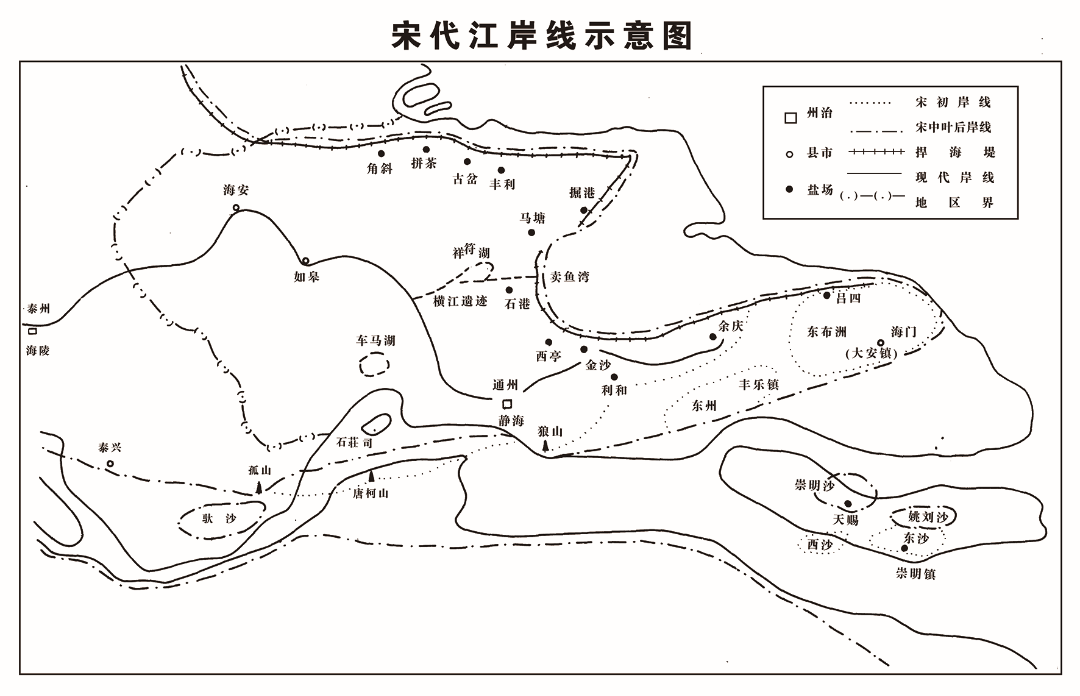

▲宋代江岸示意图

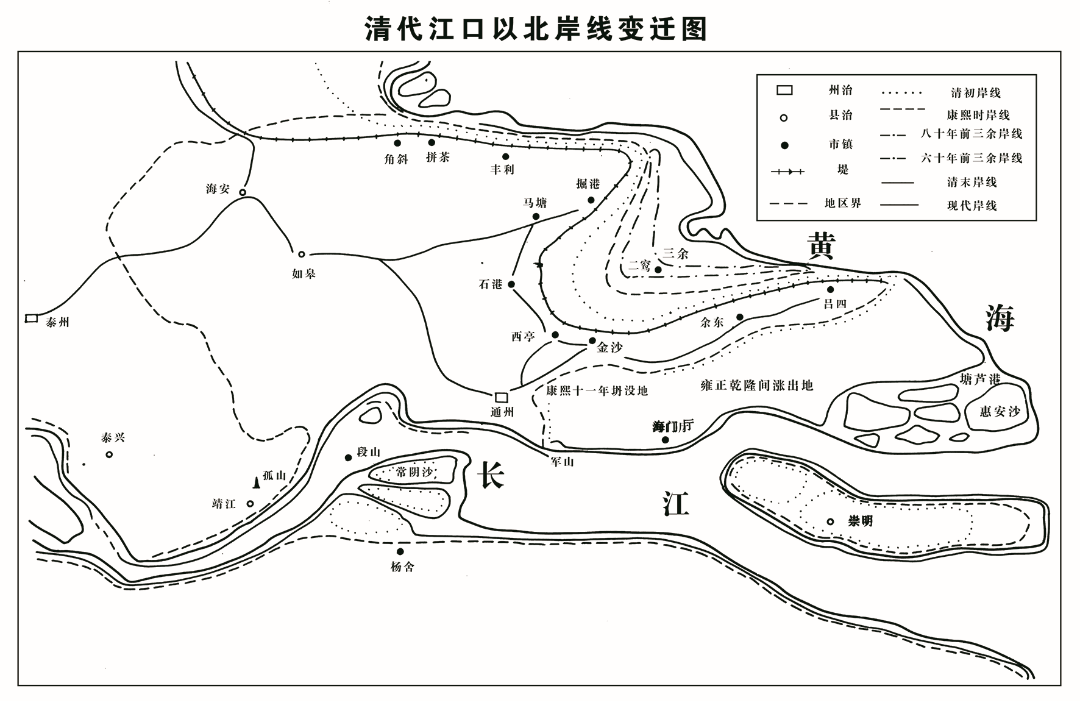

▲清代江口以北岸线变迁图

东布洲的前期开发

也就是在这段和平的时期里,布洲得到经济开发。吴国大和(929—933年)年间,有位姓蒋的司徒,到布洲指导岛民烧制海盐。从此,布洲上的老百姓掌握了生产海盐的技术。那位蒋官员是管理政府赋税的,他到布洲来就是要发展沿海一带的盐业生产,增加赋税收入。和平时期,局势稳定,吴国分别在东洲、布洲和顾俊沙上建立丰乐镇、大安镇、崇明镇。南唐接管吴国政权后,布洲、顾俊沙上的盐业生产更为发展。洲上的港口船只“风帆云集”,江口海面上运输海盐的船队往返不息。布洲和顾俊沙上的制盐业在五代时由东海都场官管理,静海都镇(今南通市)也是东方海盐的转运站。静海东方沙洲及静海各盐场生产的海盐源源不断地运送到静海镇。一时间,静海盐仓的海盐堆积如山,南唐的赋税收入大为增加。

东洲和布洲相距不远。到了10世纪中期,两块沙洲连接起来了。并洲后的大沙洲叫东布洲。南唐国盐业经济的繁荣,为后周所觊觎,终于在后周显德五年(958年),后周军队占领了淮南的静海都镇。接着,周世宗派遣殿前都虞侯慕容延钊率领步骑兵,右神武统军宋延渥率领水军,沿长江东下,攻占了东布洲及附近的沙洲。这年,后周以东布洲、顾俊沙及其附近的沙洲为范围设置海门县,属通州管辖。这个海门县是以江口沙洲为境域的,县内的沙洲大体分布在现在的启东、崇明一带。那个时候的海门县距离通州有200多里,但却在海中。正因为如此,那些海门县的沙洲在宋代初年被称做海门岛。这个海门岛实际上是群岛。

宋代海门岛故事

海门岛是宋代初年的地名,岛的名称在宋代历史巨著《续资治通鉴长编》和《文献通考》里都有记载。海门岛实际上是群岛,其中有两个主岛,一个是东布洲,另一个是顾俊沙。这两块沙洲都是煎制海盐的好地方。由于历史久远,没有留下多少生产海盐的文字史料。古代煎盐是十分辛苦的,宋初海门岛上煎盐生产的以犯人居多。顾俊沙上的犯人比较强悍,东布洲上的却较为懦弱。这里要提的是,后来海门岛不再存在了,所以有一些人说某地居民是什么犯人的后代等等,是不正确的。

宋代初年的东布洲和顾俊沙是海门县的两大沙岛。东布洲在11世纪中期和通州大陆连接了起来。促成东布洲与通州大陆连接的有一个历史人物,他就是北宋至和(1054—1056年)年间的海门知县沈起(兴宗)。那时,东布洲与大陆之间已经有沙滩涨起,人们纷纷前往开垦。一到大水时节,这些低地就被海水淹没。为了保护民田,沈起在东布洲与通州大陆间筑起了约70里的海堤,与通州知州狄遵礼主持修筑的海堤相接。海堤的建造加快了东布洲与大陆间沙地的淤积。王安石后来在《海门县沈兴宗兴水利记》中为沈起的这件事做了记录,赞扬了沈起的历史功绩。到了明代,嘉靖十四年(1535年),海门知县吴宗元曾写了六首诗,其中有一首《沈公堤》,追忆了那段往事:“捍海功成百代崇,蛇龙区薮尽耕农。当年不有临川笔,到此惟知有范公。”临川笔指王安石写兴水利记。吴宗元的诗,赞扬了王安石的兴水利记,留下沈起兴修水利、建造海堤的故事。

时光流到了北宋中期,东布洲和通州大陆连接了起来,而顾俊沙也在海潮的侵蚀下逐渐坍没,这样海门岛也就消亡了。尽管如此,东布洲上的盐场却保留了下来,演变成后来的吕四场。海门岛存在约有一个世纪,后来明清两代的地方志中也有海门岛的记载。那些记事都是历史资料的转抄,属于追记宋代的那段海岛史。

▲明万历年间的海门岛

▲范公堤示意图

古海门县及其终结

古代海门县的状况由于史料不足,不是十分清晰的。在沈起之后有一位叫刘弇的海门县主簿,留下了一些诗文,从中可以看到古海门的一些情况。

刘弇(1048—1102年),吉州安福县人,元丰二年(1079年)考中进士。三年正月,他被派到海门县担任主簿,直到八年才离开。在海门县任职期间,刘弇和通州静海县主簿董天民多有交往。元丰四年冬,他到通州狼山附近巡视农田。巡视之余,顺道游览狼山,写下了《独游狼山记》。五年九月,刘弇在海门县巡视农田,查看田禾收成。从这里可以知道宋代官府是十分注重农业生产的,因为这是国家财政收入的主要来源之一,而督收赋税、巡视水利工程则是主簿的职责。

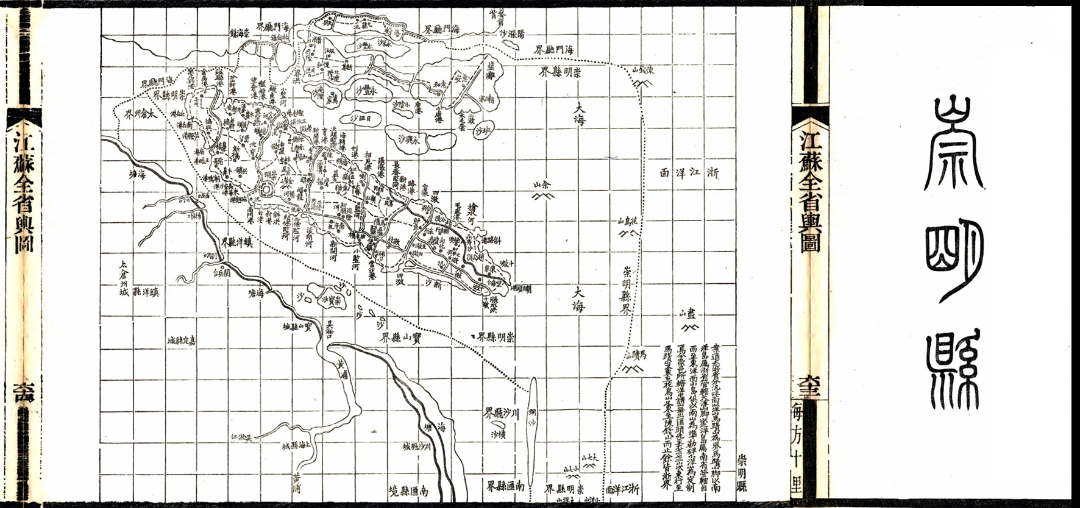

▲明万历《通州志》海门没江图

刘弇在海门期间多有诗文作品,从那些诗句中也能获悉当年海门县地貌的片鳞半爪。刘弇是在元丰三年正月从通州到海门县的,他曾在海门县留下了许多诗作。在《人日》诗中,“海风如刀冰塞渡,欲航野水雪暗天”句,反映了寒冬时节通州、海门县间渡口的景况。刘弇在海门还时常察看民情与农田,留下了《黄洴》《按田行》等诗。《黄洴》诗中的“浑浑大江刮海窟,黄洴一水学潮头。潮去潮来朝复暮,萧索千里空沧洲”,以及《按田行》中“一水东南奔,惊雷洩涛怒”句,则是描写了滨江临海的海门县江涛汹涌的状况。这些诗作反映了北宋元丰年间海门县还没有完全与通州大陆连接起来,那时通州和海门县之间的陆上道路还没有畅通。可以推想,海门知县沈起筑堤向西接上大陆,应当在东布洲西部的某一地段。海门县的西南或西北部还有相当一片海的余尾,没有能成为陆地。州县间还有海湾阻隔,从通州到海门县还得从渡口经过。

元丰七年刘弇有《海门故城》诗:“故城邑东南,盘盘蛰脩虵。借问经始人,云是司徒家……”对这个当年还存在的故城,刘弇认为,“姚司徒城,盖草窃者”。刘弇以“脩虵”比作“姚司徒”,看来他对“姚司徒”并没有多少好感。诗中的“姚司徒”应当是东洲一带五代早期的统治者。在刘弇看来,“姚司徒”是窃踞在东洲一带的草寇。与进士相比,自非正途出身。当年统治东洲一带的姚制祖孙三人死后都有“尚书”名号,虽然这不是实际职务,但也能称得上“司徒”。上文提到的丰乐镇、大安镇在后周建县时已经被废,可能这些镇中的某一个就是刘弇诗中的故城。古海门故土坍没,这些镇城的故址已经没有了踪迹。

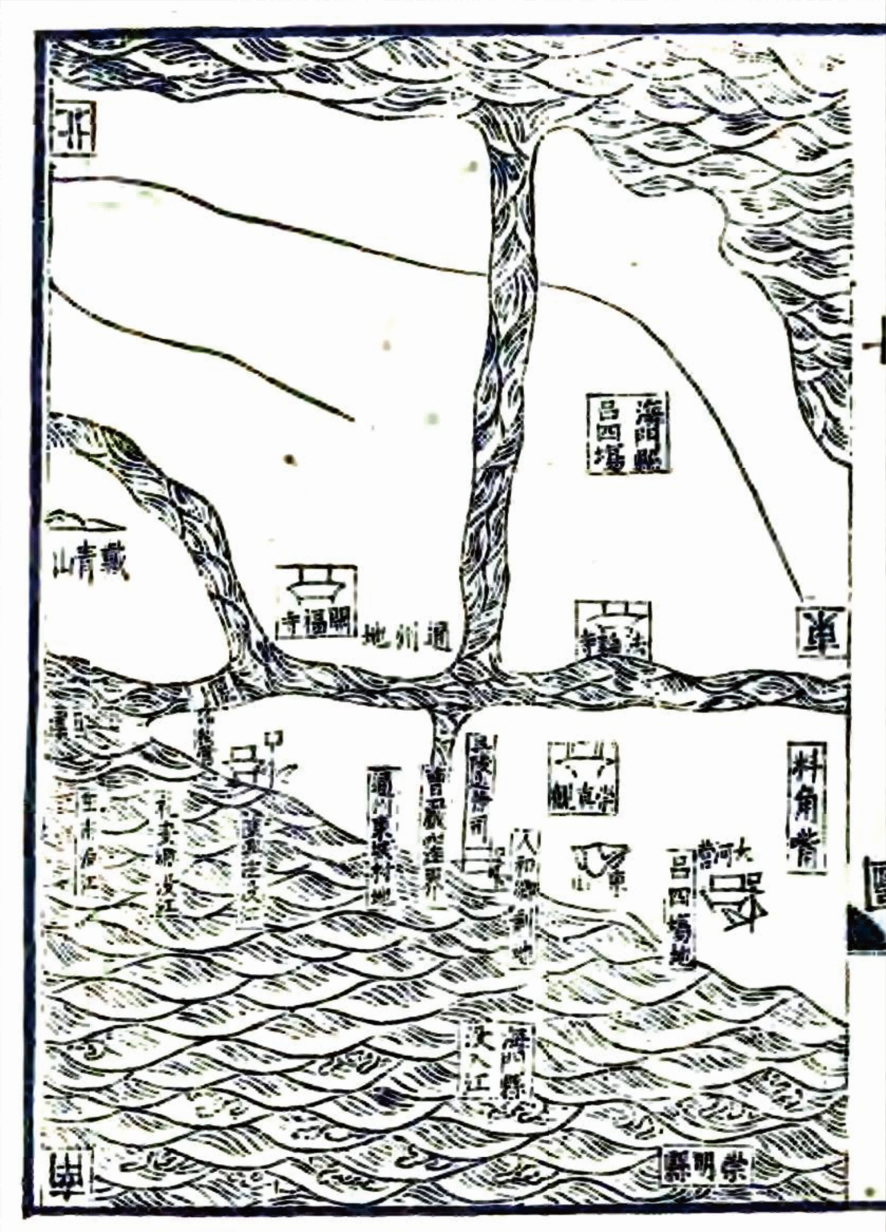

▲江苏全省舆图·海门厅境

▲江苏全省舆图·海门厅境

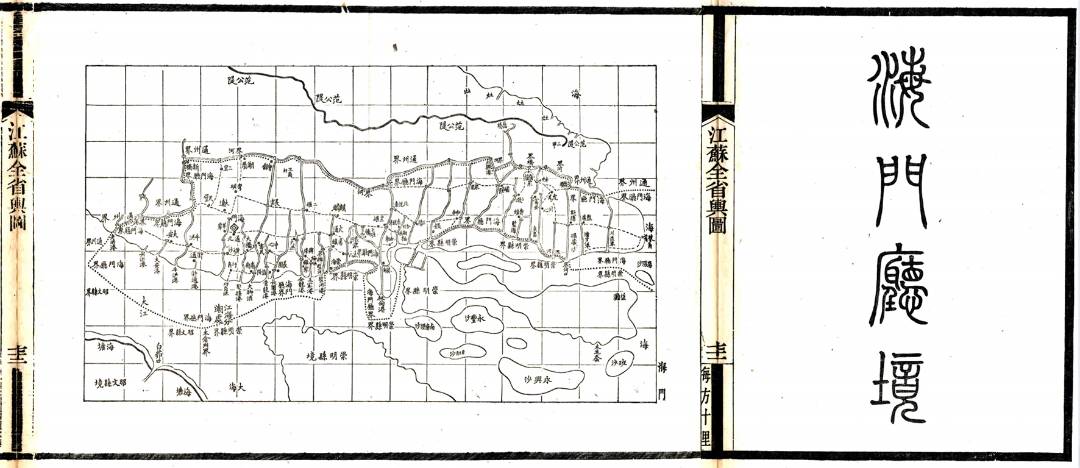

▲江苏省全省舆图·崇明县

▲清道光二十年海门阖境各港分界全图

从元末到清初,由于江海侵蚀,海门县的土地大量坍塌,县治被迫多次迁徙。元代末年到明洪武年间曾经迁过两次,第一次迁到县北礼安乡,第二次迁到西北境通州余东场附近。到了明正德九年(1514年)迁治余中场一次,海门县治所已移驻到通州的辖地内了。原海门县内的人和乡、崇信乡以及智正都、嘉会都等地都坍入江中,原来的海门县只剩下吕四场一块狭长的地带。到清康熙十一年(1672年),海门县被废降为海门乡并入了通州。到这个时候,古海门县也就不存在了。

海门厅及崇明外沙

古海门县被撤销之后约半个世纪,通州东南江域中有沙洲先后涨积出水。通州东部江口海域中涨出水的沙洲“不下数十,其始必星罗棋布于大海中若堆阜,然虽渐次连络而终以海环其外”。最早出水的沙洲在通州东部余西到余东以南一带江中,有扁担沙、万盛沙、杨家沙等。通州、崇明的农民纷纷到沙洲上垦荒。此后,新的沙洲不断出水,通崇垦民往往发生争沙纠纷。于是,雍正十三年(1735年)划定,以大安、戏台等沙为界,沙北归通州管,沙南为崇明地。其后30多年间又陆续涨出许多新沙,纠纷更多。江苏巡抚为平息纠纷,于乾隆三十三年划通州、崇明的部分沙洲及新涨沙洲设置海门直隶厅,归省管辖。

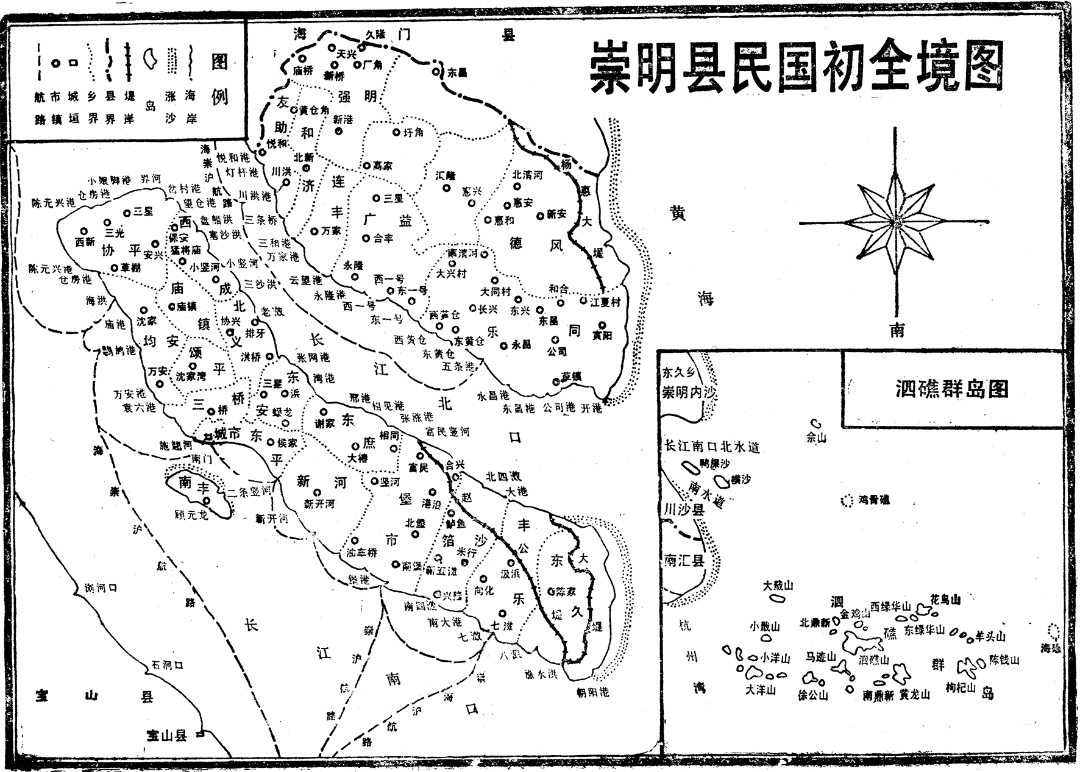

海门厅设立以后,厅东、崇明以北还有一些沙洲在涨积。这些沙洲在崇明以北的长江之中,历史上归属崇明县,被称为崇明外沙。主要有杨家沙、惠安沙、永泰沙、永兴沙、永昌沙、永丰沙、北连升沙、南连升沙、永旺沙、永隆沙等沙洲。这些沙洲到光绪年间已经多年得到开垦,形成众多居民聚落和集镇。沙洲间的水域因泥沙的淤积逐渐封闭。到了20世纪初,外沙基本成陆。

1928年,崇明外沙脱离崇明县的管辖,设立启东县。启东解放后区域调整,南通县的吕四和海门东部划入启东,形成目前的启东。

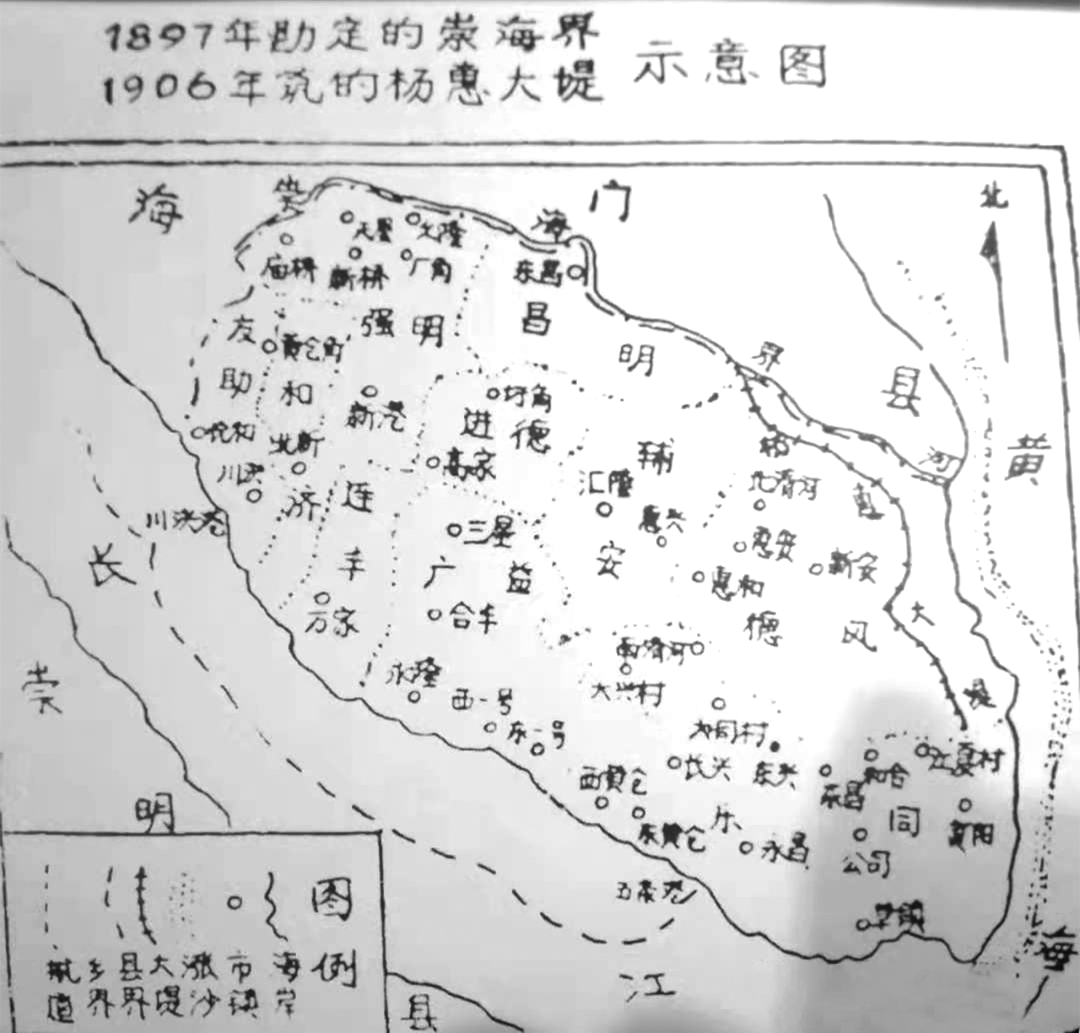

▲杨惠沙堤位置图

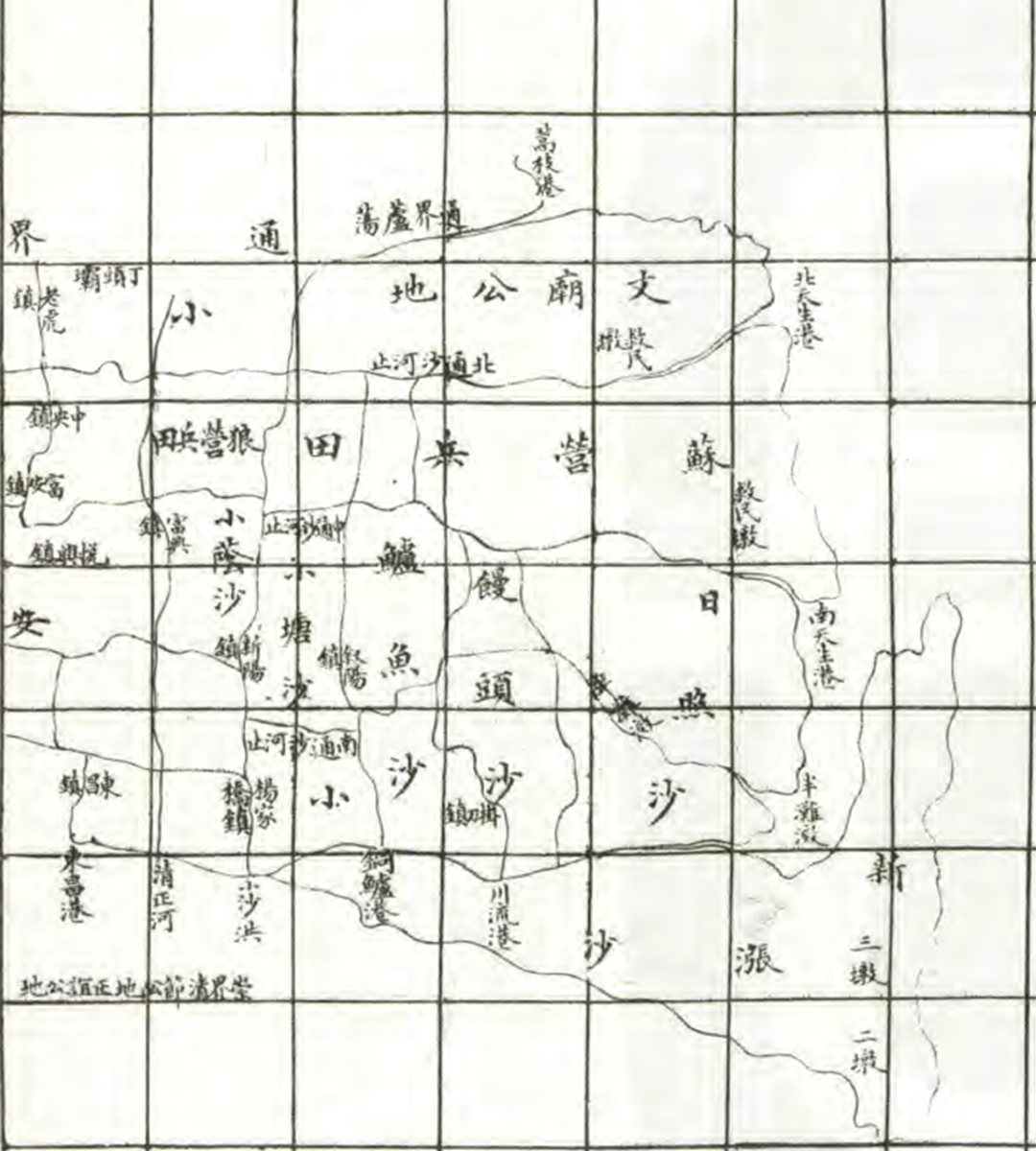

▲海门厅图志中启东北部地图

▲启东平原成陆演变示意图