十八围垦成启隆

启隆镇由永隆沙、兴隆沙两个江中岛屿组成,其地理位置在长江北航道中心线北侧的启东域内。它东依黄海,南与崇明岛毗邻,北与启东本土的沿江乡镇一衣带水。围垦之前,因为它的雏形犹如一条两头粗中间细的黄瓜,俗称为黄瓜沙,又因与我国第三大岛崇明毗邻而被称为小沙。

历经50多年的围垦开发,这里留下了启东芦荡办事处(简称“芦荡办”)、启西农场、五七农场、良种繁育场(简称“良种场”)的历史痕迹。改革开放后,启东县(市)政府先后在此设立了启隆乡(镇),现有耕地面积38400多亩。鉴于启隆镇得天独厚的地理优势,诸多资深作家、社会贤达将其点赞为江中绿洲、龙口明珠。其沧海变桑田的历史进程,实令炎黄子孙叹为观止。

上世纪40年代中期,原本比较太平的长江入海口北航道,出现了“北坍南涨”的地理变迁——

北坍,上游奔腾东下的长江之水,凭借北深水泓道的有利条件,紧贴着启东本土南沿长驱入海,遂使沿江地带开始持续坍塌。南涨,随着北深水泓道水流日趋增大,北岸坍塌入江的大量泥土和水生植物尤其是芦苇的根系,日夜不停地淤积到了相对平静的崇明岛北沿,进而形成了潮来一片白茫茫,潮退一片芦苇荡的江海滩涂,即后来的永隆沙。

上世纪 60年代末 70年代初,诸多因江坍失去家园的北沙百姓,自行来到这片处女沙上栽播芦苇、淤沙成滩、试种农作物。县农业局在此设立了芦荡办事处,有组织地开展人工栽种芦苇、促淤拓滩,为后续的规模围垦开发奠定基础。

关于组织民工前往永隆沙收割芦草的报告

如今已然长眠在永隆沙上的刘建山、方明山、陆冠兵、倪成社、施宝祥、秦洪生、龚耀冲、顾志冲等8位老人,是永隆沙上第一代种青促淤、围垦造田的先行者。所谓的种青促淤,就是以人工劳作的方式栽种芦根,使之尽快形成大片的芦荡,促使流沙凝聚成滩。然后,割去芦苇,就地搭建“环洞舍”,支 起“泥涂灶”,将剩下的荡土围垦成田,种植庄稼果园,培育良种,开挖精养塘,兴办农副产品加工厂。

老人们生前曾不止一次地对我们这些后来者说,尽管他们没有多少文化,有的甚至连“人”字都不会写,但有的是使不完的力气和围垦造田的勇气。每当潮水退去以后,他们总会先去江边,拣聚并背回一袋袋芦根,然后一起来到沙滩上扒出一个个土坑,折下一段段芦根栽入沙土坑中。刚出工劳作时,他们尚可躬身弯腰直播。时间一长,人也就慢慢地“瘫软”,进而成了浑身全是泥浆的“爬行动物”,手指、膝盖连同土坑都留下了浑浊的血迹。无数次的潮涨潮落,无数次的出工收工,沙滩上留下了无数个带血的土坑。

带血的播种,换来了永隆沙、兴隆沙上那一片片野火烧不尽、春风吹又生,恶浪冲不倒、越长越旺盛的芦苇荡,进而成了后来人的开发区。

1979年4月20日,在改革开放的浪潮中,永隆沙迎来了第一次也是试探性的围垦。尽管这次围垦面积只有240亩,但它是后续围垦的样板工程,施工标准和工序流程的确定都很严谨。工程地段处在四面环水、交通不便、人烟稀少、物资匮乏的芦荡深处,工程项目既有垒筑江海大堤,又要挖掘河道民沟,潜在的困难可想而知。但在施工过程中,民工们却以不怕苦、不怕累,打好打胜永隆沙围垦战役第一仗的姿态,克服了从未碰到过的困难。为了解决食宿问题,民工就地搭起了环洞舍,支起了泥涂灶,睡在芦柴垫底的地铺上,吃的是咸瓜腌齑老麦饭,玉米粞饭茄脚柄,照明用的是煤油灯。白天,民工们抢脚拉手扒了几口饭,就忙着去挑泥筑岸开河掘民沟。夜晚,浑身泥水汗水的民工刚入睡,又被长脚蚊子、蚂蝗和一种土名为“荡狗”的飞虫,叮咬得浑身都是肿块。迷迷糊糊地合上了眼,江边又传来了如雷贯耳的浪滔声,海边又吹来了使环洞舍摇晃不停的大风。民工们只得点燃芦柴,围坐在火堆旁取暖等天亮……

江心小岛孤零零,经常会受到台风、暴雨、大潮的三路夹攻。刚刚筑成的江堤,突然间又被风浪冲得东倒西塌;刚才还是热气腾腾的泥涂灶,转眼间也就不见了踪影;刚刚捧上饭碗的民工,又被叫出去抢修险堤。这种“不到‘沙场’早夜思量,一到‘沙场’冷气叹声”的苦处,只有亲历者才深有体会。

关于永隆沙围垦工程扩大初步设计预算的批复

就在首次围垦工程结束不久,6号强台风在长江口登陆。我和 31 位场工没来得及转移,被围困在交通、通讯和供给完全中断了的兴隆沙上,束手无策坐以待毙。幸好有人在废旧仓库里找来了十六七斤蛀黄豆。于是,我们 就 地 支 起 了 一 个“ 泥 涂灶”,用一只洗脸盆将豆子炒熟了分着吃,从而熬过了5天5夜的生死磨砺。脱险后,大家创作了一段顺口溜:“强台风、大潮水,难兄难弟亲如一家人。炒黄豆、值千金,死里逃生勿用靠别人。”纯朴的浪漫主义精神,洋溢在风急浪高的长江口。值得一提的是,参与围垦的民工队伍,又何尝不是如此。正是他们,在原本荒无人烟的滩涂上,在此起彼伏的芦荡中,筑起了启隆镇上的第一条大堤岸,挖掘出了第一条河流,垒起了第一个“救命墩”,用于安顿移民、创业开拓、救护灾民。

在此以后的17年间,江心岛上的围垦工程又实施了17次。围垦面积由起先的三四百亩,逐渐扩大到了 2000多亩。1996年实施的是最后一次,工程地段在兴隆沙,围垦面积递增到了 1万亩。县政府组织的 1.2万民工,在一天之内横渡长江,登陆到南岸的芦荡中、滩涂上。学校、商店、粮站、饭店和场工的家中,都住满了来围垦的民工队伍。没有借到住房的围垦者,在工地附近搭建起一排排环洞舍,整个场面犹如当年的渡江战役。

本人是部队转业干部,老家在三分社附近。按当时的政策,我完全可以被安排当地的机关企事业单位工作,过上住公房、领工资的小家庭生活。但 是,为弥补启隆乡人力资源的缺口,我还是以移民身份,来到启隆乡当了一名普通场工。后在党组织的培养下,当上了党委书记。退休以后,依然生活在曾与外来民工、本乡场工一起围垦造田、挑泥筑岸、挖掘沟河、抢险救灾的第二故乡。

关于启东市兴隆沙东侧实施围垦的批复

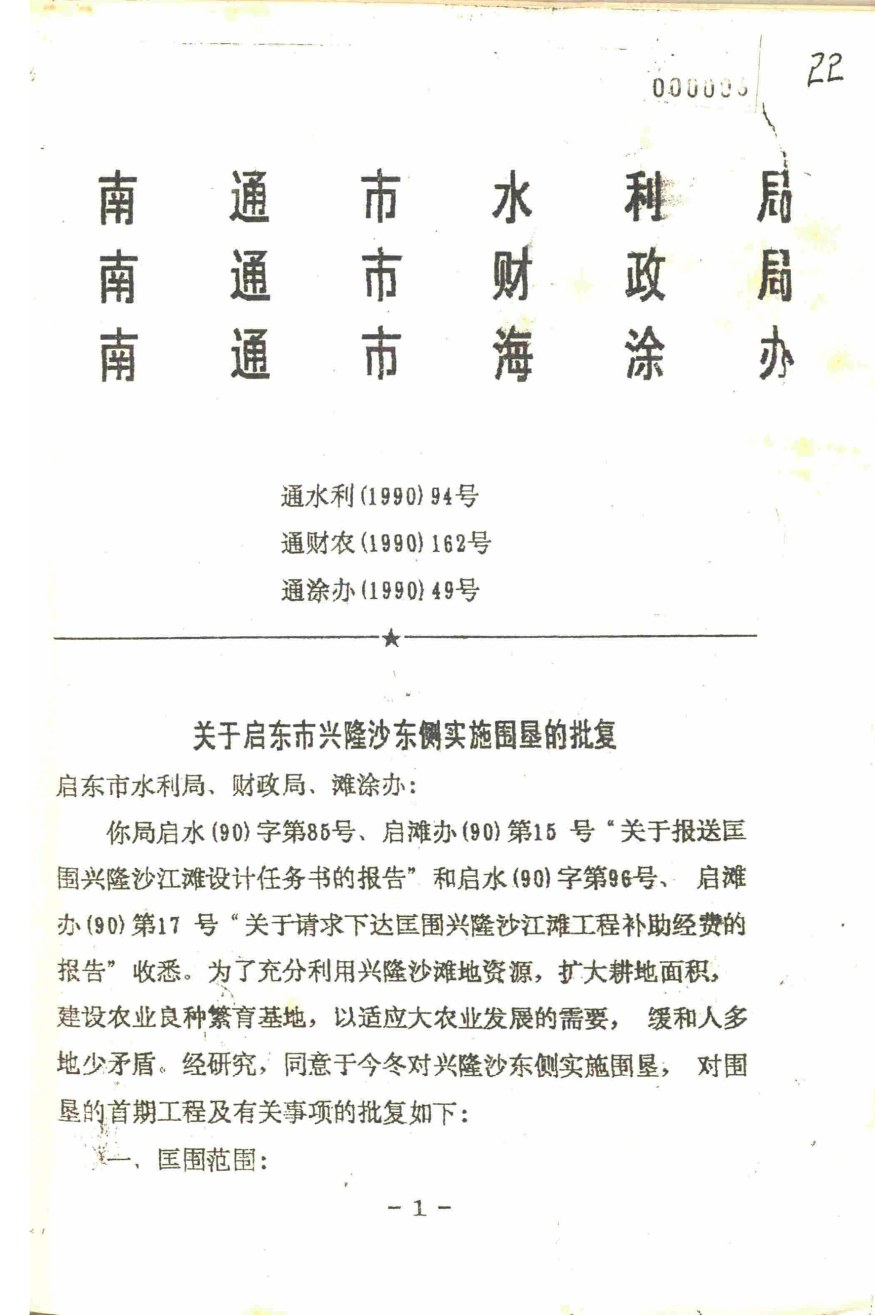

1985年的兴隆沙

2015年的兴隆沙

2012年的启隆生态科技产业园规划图

我亲眼看到了启隆镇翻天覆地的变化:原先的芦苇荡,现已成了绿色食品生产基地、居民社区、旅游胜地;原先的环洞舍和泥涂灶,已经更换成了高楼大厦和液化气灶;原先的芦苇办,历经数度行政体制改革,现已为启隆镇政府;原先的小沙农场,现已成了名副其实的小康镇。纵观启隆镇沧桑巨变的历史画廊,人们可以清晰地看到当年围垦开发者留下的足迹,其中高级农艺师李锦文和陆成农,更令人肃然起敬。

李锦文是上海市嘉定区人。1960年 8月从南京农学院毕业后,分配在启东农科所工作,从此开始了对蚕豆良种的培育试验。其科研成果于1963年秋天在全县推广。第二年夏季全县48万亩蚕豆实现总产5362公斤,亩产比往年增长60%。

1969 年春天,李锦文调到当时的五七农场后,在永隆沙 100 亩的生田上,搭建了3间茅草屋,办起了蚕豆育种科研站,先后培育出了4个绿皮大豆新品种,被江苏省科委、中国农科院命名为启豆1号、2号、3号、4号。这些蚕豆优质新品种,被推广到全国 17 个省市大面积种植,亩产量大幅度增加。有些地区的增幅达100%。鉴于李锦文在启东良种繁育作出的重大贡献,他先后被评为江苏省先进科技工作者、劳动模范,并享受国务院特殊津贴待遇。

陆成农,原名陆成龙,这是父母望子成龙而给他起的大名,后因酷爱钻研农科技术,自作主张将“龙”改成了“农”。

上世纪 70 年代中期,陆成农告别妻儿老小,只身来到尚无江堤的兴隆沙上,潜心从事良种试验和繁育推广工作。为了静下心来从事农业科技的研发和推广,他在试验田近处搭建了环洞舍睡地铺,在马灯下看书、出诊、写笔记,先后培育出了启东大桃棉、启东乌皮青蚕豆、启东大红袍赤豆和“启东特色油菜”等10多个农业优质良种。这些科研成果不仅在祖国各地开花结果,而且将深加工后的绿色食品广销于国际市场,唱响了来自中国长江口的“丰收之歌”。

今日启隆

令人扼腕痛惜的是,陆成农的生命之歌,却因积劳成疾而过早地停止了吟唱。他没有留下遗言,只有一尺多高的科研笔记,那是启隆镇围垦开发的记录之一;他没有留下任何值钱的遗产,只有那与其陪伴了整整 13个年头的马灯,这是启隆镇围垦开发者“龙马精神”的见证!