水工瑰宝七门闸

1901年,张謇在海复创办了通海垦牧公司,在吕四往南的沿海一带围垦造田种棉。公司海堤从吕四场的丁荡与二补分界处,向南到川流港,共分七堤。先筑一堤,后筑二三堤,再筑四五堤、六七堤。其中一堤最先开垦,田也最先成熟。在一堤之南,有一条蒿枝港河,原来是通吕水脊南侧的一条天然港汊河道。该河自西向东直接通向黄海,长达 14 公里。其上游与余东、包场的东串场河相接,中、上游还有支河三和港、头兴港和小沙河等,流域面积达30余万亩,是通海中东部地区的一条重要河道,以往以运盐为主。后来,通海垦牧公司废盐兴垦,蒿枝港河就主要宣泄公司圩田及公司西部老圩里的内水。海门县东半部的水也经此港入海。

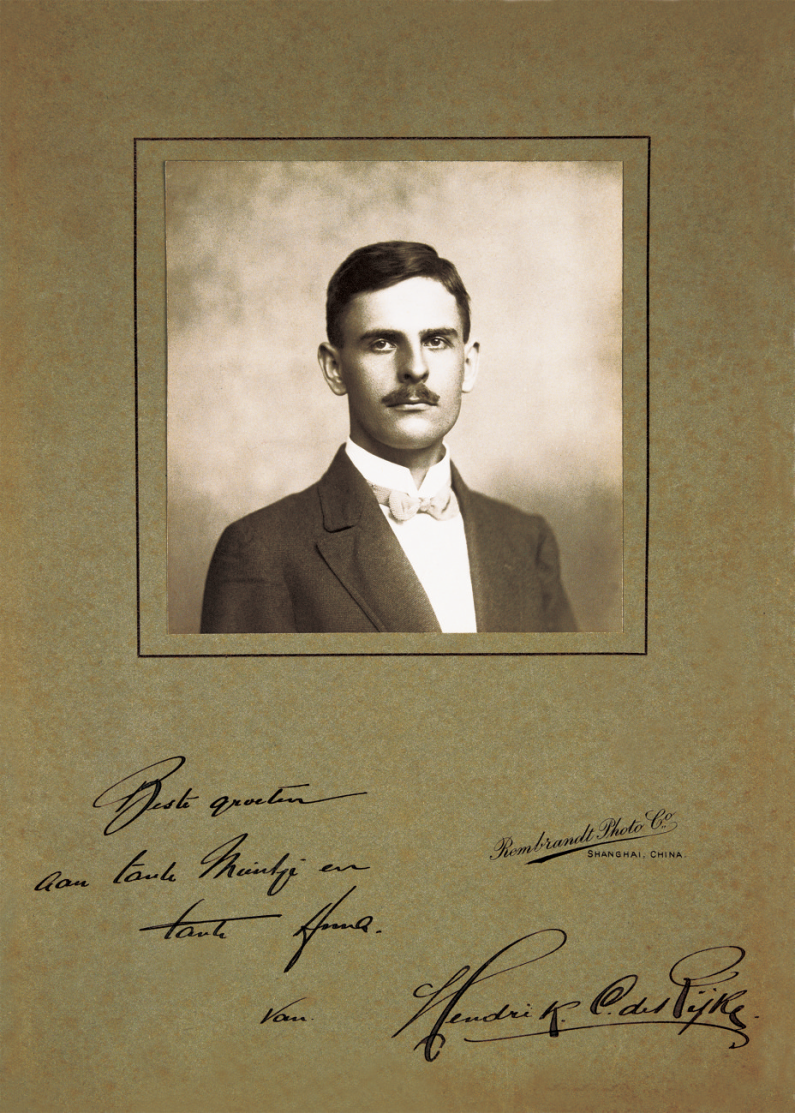

荷兰水利工程师特来克

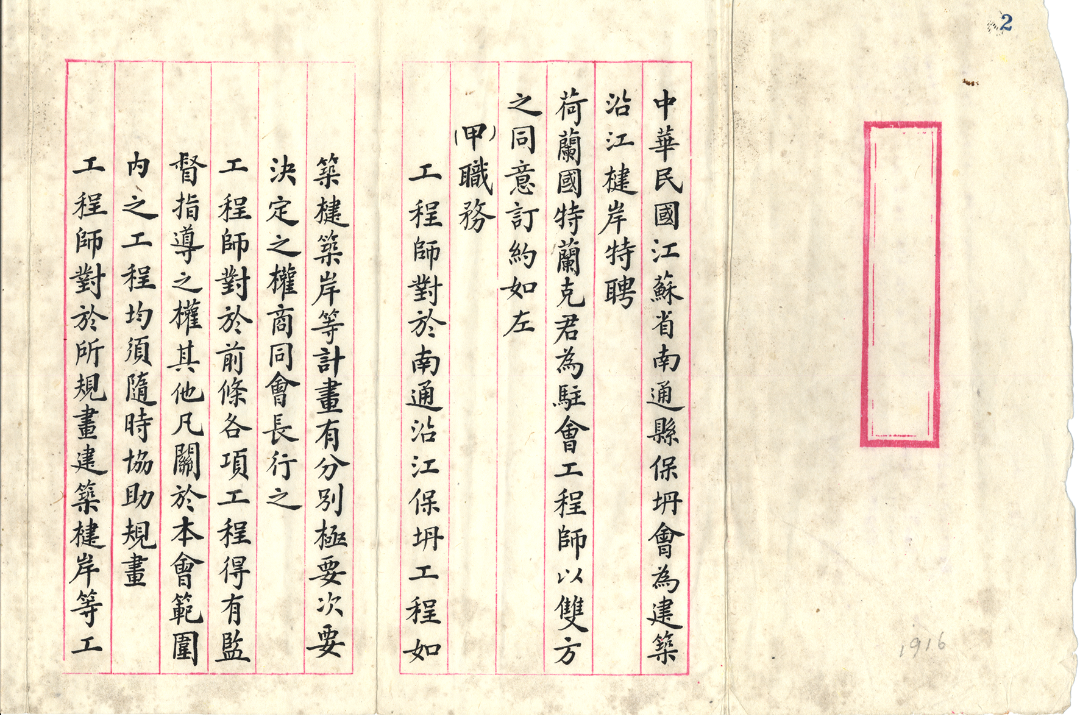

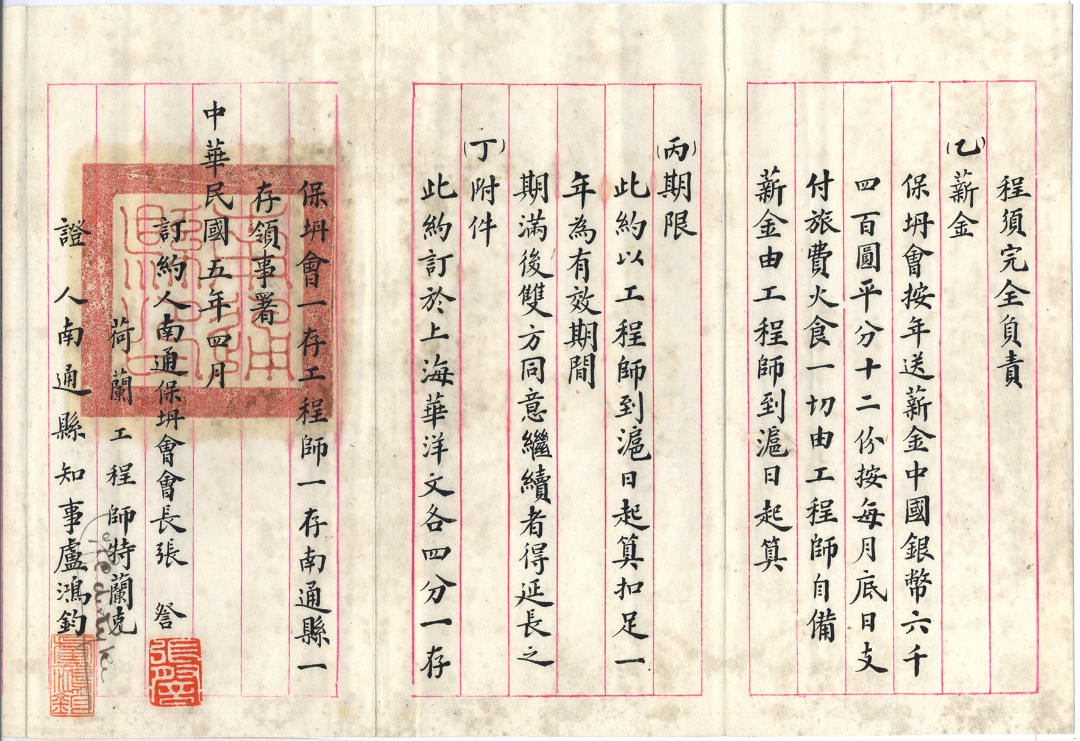

南通保坍会聘任特来克的聘书

由于当年海水涨潮压境时,蒿枝港河口无闸挡潮,常发生洪涝。咸水顺势侵入内河,淹没沿河两岸的农田,对垦牧公司的棉花生产带来严重危害。因此,控制海潮的侵害与内水的排放,成为公司水利的当务之急。1919年,年已66岁的垦牧公司总理张謇,深感水利对于垦牧的重要。为防止咸水入侵,改善垦牧公司劳动生产和经营条件,又兼顾两岸和上游民众的利益,决定由垦牧公司(实际由张謇、张詧)出资,在蒿枝港河出海口建造一座水闸。

张謇首先请来特来克在此进行水闸的设计。特来克是荷兰人,其父亲奈格是荷兰著名的水利工程师,曾受聘于日本治水 30年,在日本长崎任海岸工程师。后奈格应上海工部局聘任来到中国上海,任浚浦局总工程师。特来克也随父来到上海,一度曾随父到过南通。奈格规划设计各项工程时,特来克相随左右,学习钻研。其父逝世后,他回荷兰就学于工程专科学校,继承父业,从事水利工程。1916年3月,他应张謇聘请,再来中国,负责南通保坍工程。

特来克应邀赴启东,在张謇的陪同下,亲临黄海边的蒿枝港,实地勘察调查。他认为,蒿枝港可建闸,而川流港因为泥沙多,不可建闸。他还说,川流港建闸后将淤塞,意义不大;若一定要建的话,要派一艘小火轮乘大潮时开船排淤。这在当时,公司的财力还不能办到。闸址选定后,他就在海滩上用铅笔打图样,现场设计。然后将设计做成模型,反复研究,直至最后定稿。

该闸设计好后,张謇派总公司常驻经理江知源(即江导岷)负责建造,王承泽、张景武监造,并于1920年开工。

建闸时,在闸址两边的河道打了坝,用老式的脚踏水车和手摇水车把这一段河道里的水排出。施工时,由一两名见多识广的宁波人指挥,本地建筑工人仅做些粗糙简单事,而打桩、洗石子、筛黄沙等都是由临时雇来的农民在做。

蒿枝港水闸系钢筋混凝土结构,设计流量每秒 98 立方米。为兼顾当地挡潮泄洪和交通运输之便,闸面设有工作桥和交通桥。蒿枝港闸共有七道水闸门。闸体中门较大,门宽达到 4.55 米,可以方便船只进出。一般 8吨至 10吨的船只可以通过,超过 10吨的船则停在闸门外,货物由转驳船向内转运输送。闸的中门两边各有 3 孔门,每孔门宽 1.95 米,总净孔门宽为16.25 米。闸顶高 5.44 米。闸底高程中孔为-1.6 米,自中孔向两边,每一边的 3孔分别为-1.3米、-1.19米、-1.14米。闸门为叠梁式,闸底呈弧形,以人力手摇绞关,启闭一块块长方厚木闸板排水与挡水。因蒿枝港闸有七道水闸门,当地老百姓根据其规格较大的特点,称其为七门闸,也称其为合中闸。

合中闸

蒿枝港闸建造了一年多。于1920年5月18日“至垦牧规建蒿枝港闸”,于 1921 年 11 月 30 日“垦牧蒿枝港合中闸落成”。张詧、张謇兄弟俩前后共出资5.85万银元。

水闸建成后,闸上又建了房子。公司雇用一名工人,让其居住守护,负责开闭闸门。另雇8至10名附近的佃户为闸夫。闸夫由公司另外给钱。每当需要开闸时,闸工把闸旗升起来。闸夫见闸旗升起后,就赶过来开闸。当然,闸夫也可根据潮汛推知开闸的时间提前来。该闸潮平开闸行船,潮退放水。

七门闸的建成,对张謇来说很有感慨。他在《垦牧乡志》中说:“凡此种种设施,謇以二十年心力,得其弟子江导岷率各执事绸缪惨淡,与海潮争区区二百里之荒滩,成其九万七百六十一亩之田。”在这里,张謇在内心十分感谢江知源等人的效力。

蒿枝港闸竣工后,垦牧公司一、二、三堤的水都经此闸流放入海。此闸关闭后,内河的水位提高,使内地水路交通方便,船可行到二甲镇。若无此闸,则海水倒灌,虽田地不会卤化,但海水夹带泥沙淤积河道。设闸前,每两三年就要挖河;设闸后,不要挖河了。该闸平时能及时把内水排放掉。

此闸建成后,也发生过一些曲折。每当发大水时,公司西面老圩里的内水总来不及排放,常淹一两天或两三天,使田禾受到损失。1923 年发大水时,蒿枝港以西七八十里内(实际是海门东半部)的农民认为此闸阻挡水路,使流水不畅,竟结伙来打闸。农民从西面来,沿途人越聚越多,以至有千人聚集于七门闸,并用铁器打击该闸。沙棍陆少霞的儿子陆棫人闻讯赶来,对大家说:“此闸公司做的,打坏了地方无法交代。”并说:“你们若再打闸,我就跳到河里去!”陆棫人当时三四十岁,是地方上的大地主。其父与张謇先生认识,本人与公司关系好,当然要维护公司的利益。在陆的干预下,打闸骚乱被制止。事后陆筹款几千元把闸修好。

其时,当地发大水时本来就有“扫河”行动,即农民因沿河的渔网妨碍水道畅通,自发把渔网拔掉。这一次“扫河”,农民不明白闸的作用,竟打起闸来。这也是农民的自发行动,很难处分谁。所以说,要做成一件事十分不易。张謇于 1922 年在《垦牧乡高等小学开校训词》中说到:“垦牧乡自始至今二十年矣。此二十年中,自知江知源君以下,早作夜息,晴作雨思,曾无一日之缀息。”张謇在字里行间流露出办事的艰辛。

2016年6月3日,参加“纪念特来克来通一百周年暨南通·荷兰合作恳谈会”的荷兰代表团成员查阅特来克的档案资料

七门闸在抗日战争期间曾被日军破坏过。

2009年,在蒿枝港老闸东约250米的地方建了一座新闸。老闸被拆除,但竖起了一块石碑。碑文为“(捐)建者张詧 张謇 督建者江(导)岷 监工者王承泽 张景武”。“捐”“导”两字已残缺。

蒿枝港老闸(又称“七门闸”或“合中闸”)建成到如今已有百年历史。即使从它建成到拆除,其存世也是 88年的老建筑了。在这 88年的岁月中,七门闸在抗御洪涝灾害中发挥了巨大的作用,为启东的水利作出了贡献。特别是其精心设计、精心施工留下来的精湛技术,在今日水工设计中仍可作为借鉴,不失为“水工瑰宝”。