并港建闸兴水利

历年来,启东县沿江地区常常被洪水袭击成灾,潮汐内灌,泥沙下淀,河港淤塞,既阻碍交通,又无法排水,5万多亩良田年年受涝失收。每年有几十万人工致力于修堤浚河,还是不能解决根本问题。

1954年1月,江苏省政府批准启东县并港建闸计划,从此拉开了为期10年的并港建闸工程,打响了启东历史上第一次水利建设大会战。

1954年10月,效港闸、吴仓港闸、三条港闸作为第一期工程开工建设,1955年竣工。1958年12月,全县出征9万多民工,开通通吕运河陶家店至吕四段。至1964年,原有的43条旧河港堵闭了28条,留用15条,建闸14 座,为期10年的并港建闸工程初步完成。

从此以后,启东人民摆脱了洪水的威胁,旱年可以引水灌溉,还可以发展水路交通和养鱼、栽菱等副业生产,省下来的浚河劳力可以投入农副业生产。这是启东历史上一件大喜事。兴工期间,当地群众自发给建筑工人送茶送水,各机关、单位都曾派人去工地参观慰问。全国人民代表大会常务委员会副委员长宋庆龄、中国科学院院长郭沫若、水利部副部长冯仲云等,都题词表示祝贺。

直面水患自奋蹄

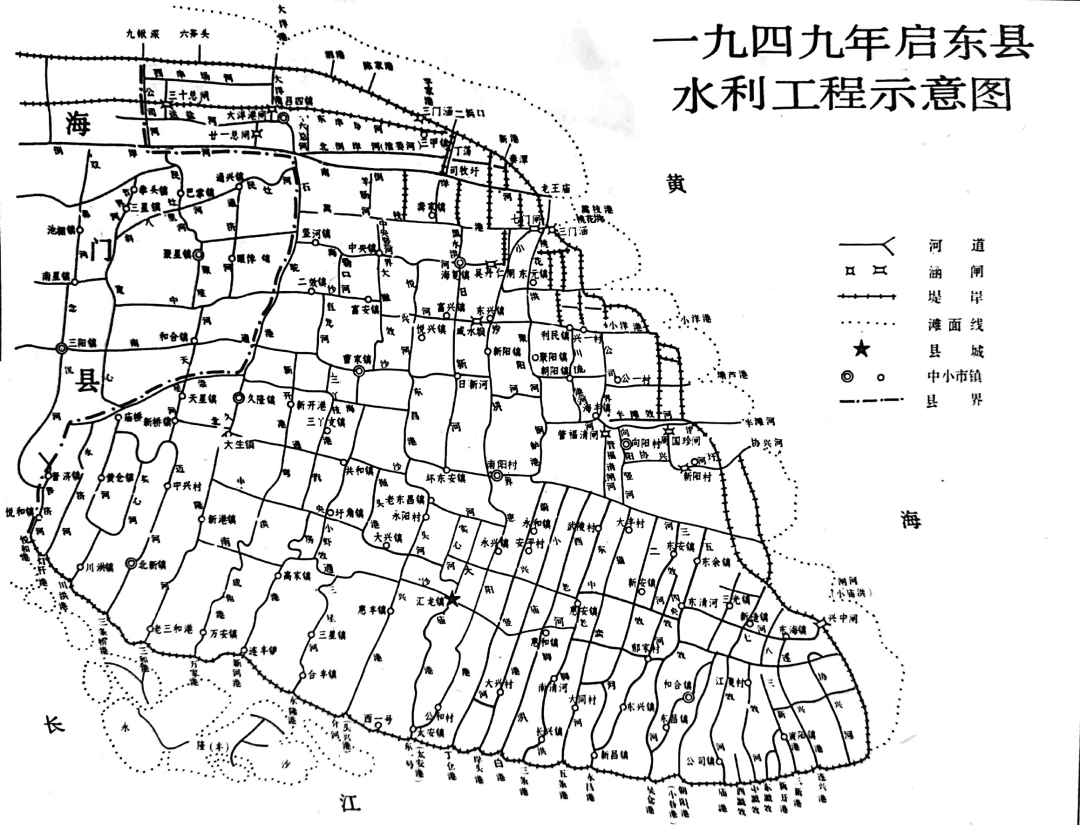

启东三面环水,地形西北高、东南低,落差一到两米以上。历史上,境内多暴雨,海江多爆潮,夏季多台风,江坍海坍频发,江床海湾多变,入江入海口子多。全县没有一条能贯通全境的像样河道,更没有能引淡的河流。绝大部分通江入海河流狭小弯曲,淤浅敞口,常年卤潮倒灌,遇涝难排。而内陆沙地沟塘港梢浅断,土地碱性重,水质硬。长期的洪、涝、旱、坍、咸、淤,给农业生产造成严重影响。解放后,中共启东县委、启东县人民政府下决心改变这一现状。从1950年开始,派主抓水利工作的同志不断向上级政府提出并港建闸、改造旧河网的要求,得到上级重视和支持。1951年,由华东军政委员会水利部同意给予启东县国家贷款18万元,首先在沿海棉垦区着手兴建协兴河闸一座,由此拉开了启东并港建闸的帷幕。

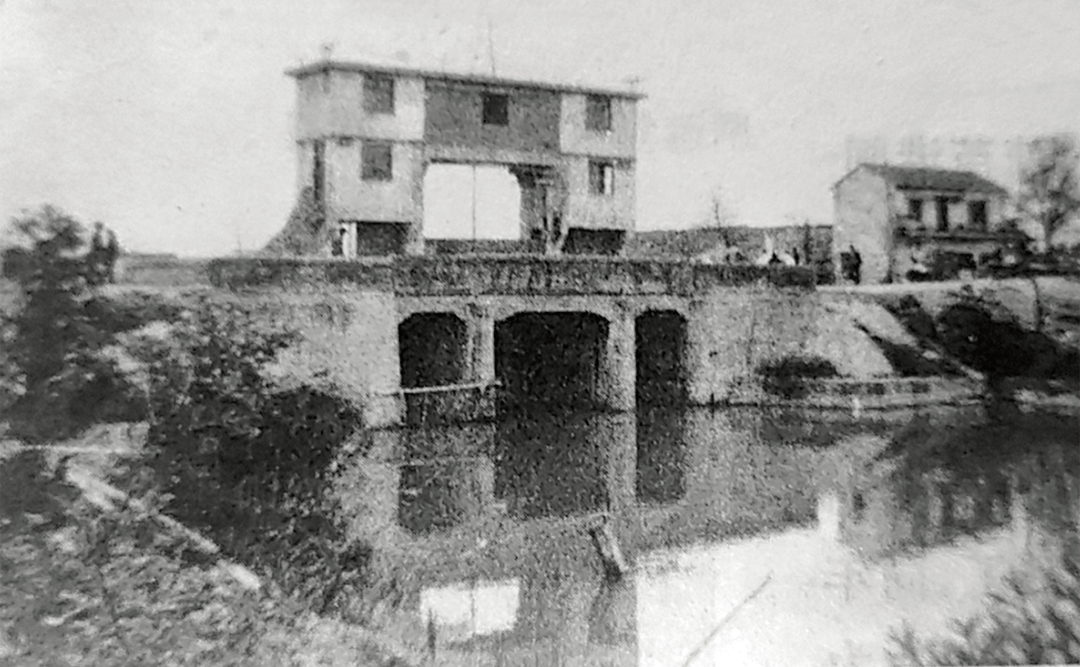

协兴闸老闸

科学试验促决策

并港建闸、改造旧河网是一个浩大的系统工程,其中首位的关键工程是并港建闸。并港建闸就是将临近的多个港口合并成一个港口出江出海,并在港口建控制闸,对水涝旱灾进行节制。启东形似半岛,自然港口众多,并港建闸是牵动全局的大事。当时各级政府及水利部门高度重视,按照毛主席有关实践出真知的教导,进行了一系列的试验,逐步总结经验,分步实施,确保上一个工程成功一个工程,取得利国利民的成效。

1952年秋到年底,在南通专员公署支持下,启东县首先进行了并横河建涵管的试验。发动沿江群众建木涵240只,砖涵80只,把480多条横河并成160多条。试验证明,此举达到有效控制排灌、挡潮和拒淤的显著效果。但也发现木涵的护土容易被潮水淘空发生决口危险,并港后大潮汛冲击力大,海水倒灌导致内圩抗汛负担加重。

面对这一棘手问题,县委县政府坚持“科学治水、民主治水、团结治水”。一方面仔细研究正反两方面经验教训,一方面继续加快试验。1953年1月,协兴河闸建成。在6月24日、25日连续两天的暴雨中,发挥了关键作用。受该闸控制的原南阳地区常胜、建设等乡和向阳区南胜、东进等乡迅速排除了积水,解除了涝灾。而在闸控制区外的地方,仍受其他各港潮水倒灌压境的严重威胁。实践证明,并港后及时建闸,是控制水患进而拔淡盐碱地,实现旱涝保丰收的有效举措。

与此同时,中共启东县委、启东县人民政府加快了向中共江苏省委、江苏省人民政府提出要求批准并港建闸的工作进程。8月至11月,长江下游工程局派出查勘队两次到启东查勘,并写出书面材料向省里做了 报告。

1953年10月,江苏省水利厅先后派测量队、钻探队到启东测量地形,并在三条港、吴仓港、中效三个港口钻探土质,为建闸作准备。12月,南通专员公署又在惠安、大兴、江海、和合4个区召开并港建闸座谈会,广泛听取 意见。

1955年7月,首期并港建闸工程三条港闸竣工留影

1954年1月,省水利厅向省计委报送启东县并港建闸计划任务书。根据长江下游工程局查勘报告和南通专署以及启东县的意见,拟定并港建闸实施方案。按照启东县排水系统,工程分成四个部分:

东南部:江海、和合、惠安、大兴四区,由丁仓港以东排水入长江。

西南部:久隆、启西、余谷(今称圩角)、南阳、三星、汇龙六区和海门的五区,由丁仓港以西排水入长江。

东北部:吕东、海东、南阳、向阳、海复、二效六个区排水入黄海。西北部:吕四、海门的六甲、包场、富安、余东等区排水入黄海。1954年1月6日,江苏省人民政府批准了启东县并港建闸第一期工程方案,先在东南部4个区堵闭港口12个,在保留的三条港、吴仓港、中效三个港口各建一座闸。同时,补充修改了并港建闸委员会组织章程,随文附发,并原则同意4个区农业户和市镇商业户自筹经费负担办法。1954年7月10 日,根据省政府批示,启东县首届人民代表大会一致通过了县政府工作报告中提请大会追认的并港建闸首期工程计划,同时作出决议,今后继续支持分期实施这项浩大的工程。

启东历史上历时十年的并港建闸四大核心工程,由此相继上马实施。

强力推进并港建闸

本着改天换地,对启东人民高度负责的精神,中共启东县委、启东县人民政府从1950年冬开始,就不断向苏北行政公署、南通专员公署、华东军政委员会水利部、中共江苏省委、江苏省人民政府等上级党委、政府及部门提出了并港建闸的要求。在得到上级重视和支持的同时,为了加快工作进程,不断推进落实工程实施,中共启东县委、启东县人民政府采取了一系列行之有效的举措。

启东县农田水利工程纪念章

一是建立强有力的并港建闸委员会,切实提高组织领导程度。当时的县委书记黄士敏、县长赵志良任第一届委员会主任,委员会成员涉及19个部门、单位及区的负责人。同时,成立了启东县水利工程总队部,由分管副县长担任总队长。总队部既是并港建闸参谋机构,又是执行机构,有效提高了办事效率。在实施东南部及后来的一系列工程时,县委还派检察院、税务局的相关负责人常驻工地,加强对工程监督。在以后的历届并港建闸委员会中,都有县里主要领导担任主任、副主任。县委主要负责同志顾泽民、孙秉谦都曾经具体领导过通启运河新三和港以东段港口建闸工程。1978年3 月,县成立塘芦港新闸工程领导组,同时建立建闸工程处,由当时的县分管领导、后来的县委书记谢丕岳担任主任。

1956年头兴港闸竣工验收留念

二是多举措解决并港建闸后勤保障问题。上世纪50年代初,不仅建闸所需水泥、钢筋等物资匮乏,而且资金和粮食也十分缺乏。在积极争取上级财政投资、贷款的同时,县委县政府及工程所在区积极发动群众筹款。首期并港建闸工程自筹经费由大兴、惠安、和合、江海4 个区41个乡的耕地和市镇商业受益户合理负担。当时下达自筹16.8万元,贷款25万元,结果全部自筹,达到42万元,落实了工程所需资金。后来的各期工程,均由当地群众按田亩折算自筹资金,如西南部工程,群众自筹31.7万元。

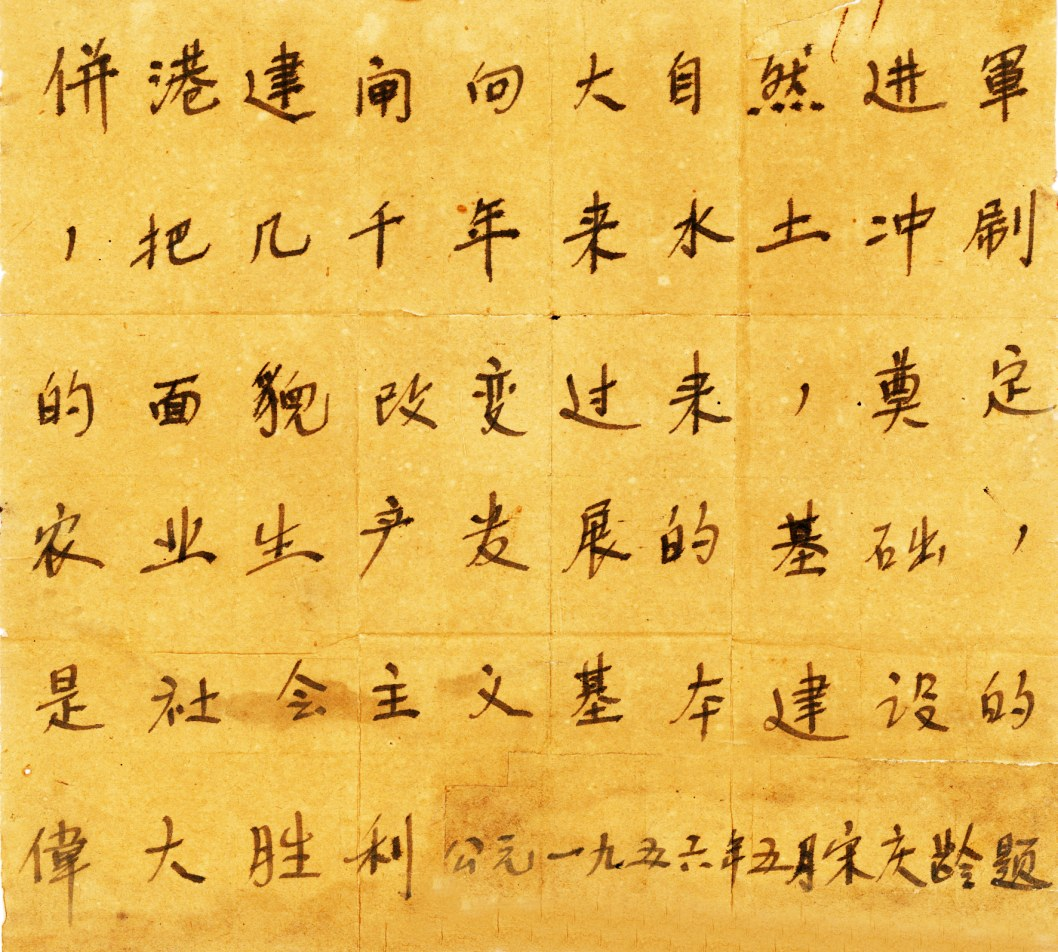

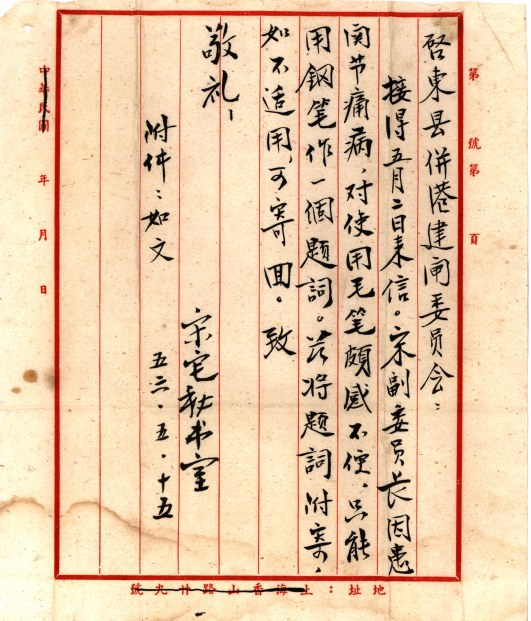

宋庆龄为启东并港建闸工程的题词和宋宅秘书室的相关解释

三是派专人驻宁催办并港建闸项目。当时,从启东到省城南京交通很不方便,一个来回要两三天时间,不利于加快并港建闸进程。1953年4月,中共启东县委、启东县人民政府向江苏省委、江苏省人民政府打出报告,要求批准并港建闸。因报告涉及省计委、水利厅、交通厅等多家部门的领导和高级技术干部,如果没有专人负责联系催办,很可能会延误时间。因此,县委县政府特让具体工作人员李质彬留在省城工作一个月,专办请批事项。省政府很快批示启东县政府:“考虑并港建闸后会不会影响排水和航运,建议长江下游工程局实地查勘后再议。"旋即,长江下游工程局开展工作,分别于8月和12月两次到启东查勘并向省里作了书面报告,有力地加快了并港建闸的工作进程,为省委省政府批准创造了有利条件。

改造河网畅通命脉

分期实施的并港建闸工程,开始于1954年,完成于1964年。4期工程先后将43条旧河港堵闭28条,留用15条,建闸14座,其中有:

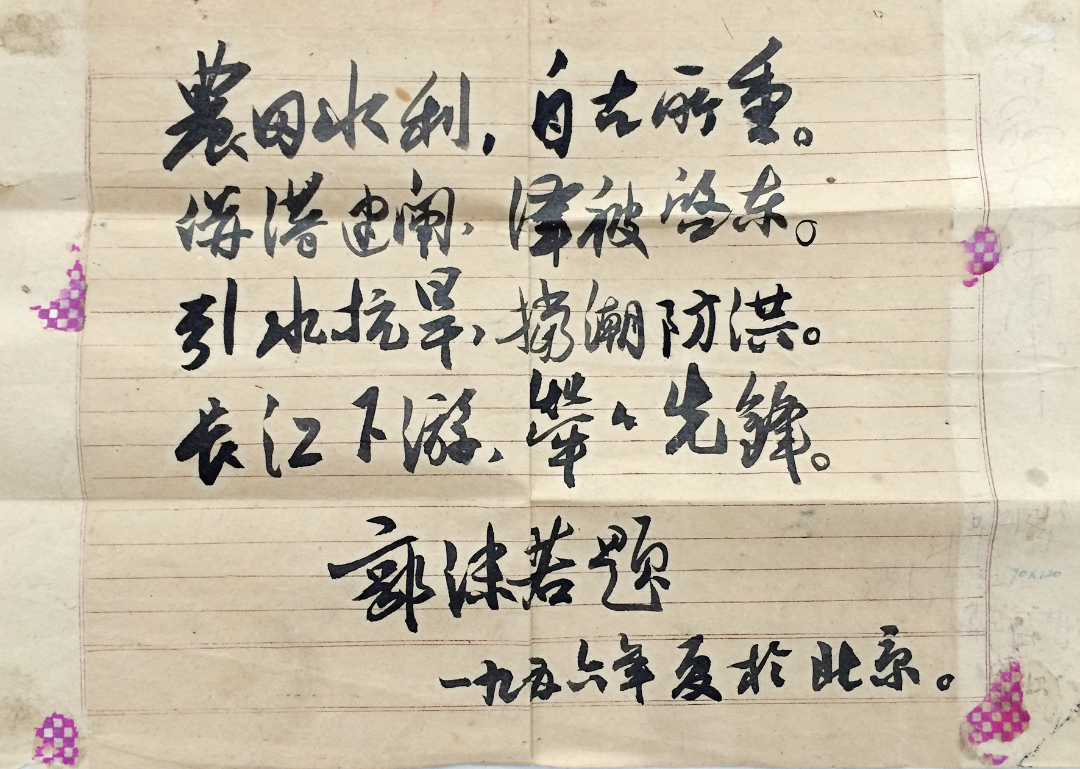

郭沫若为启东水利建设题词

入江水道:灯杆港闸、三和港闸、红阳港闸、头兴港闸、三条港闸、五效港闸、中效港闸、连兴港闸。

入海水道:协兴河闸、塘芦港闸、桃花洪闸、蒿枝港闸、新港闸、茅家港闸、大洋港闸。

新辟入海港口:通启运河下游入海口的塘芦港新闸,大洋港一港两口建吕四渔港船闸。

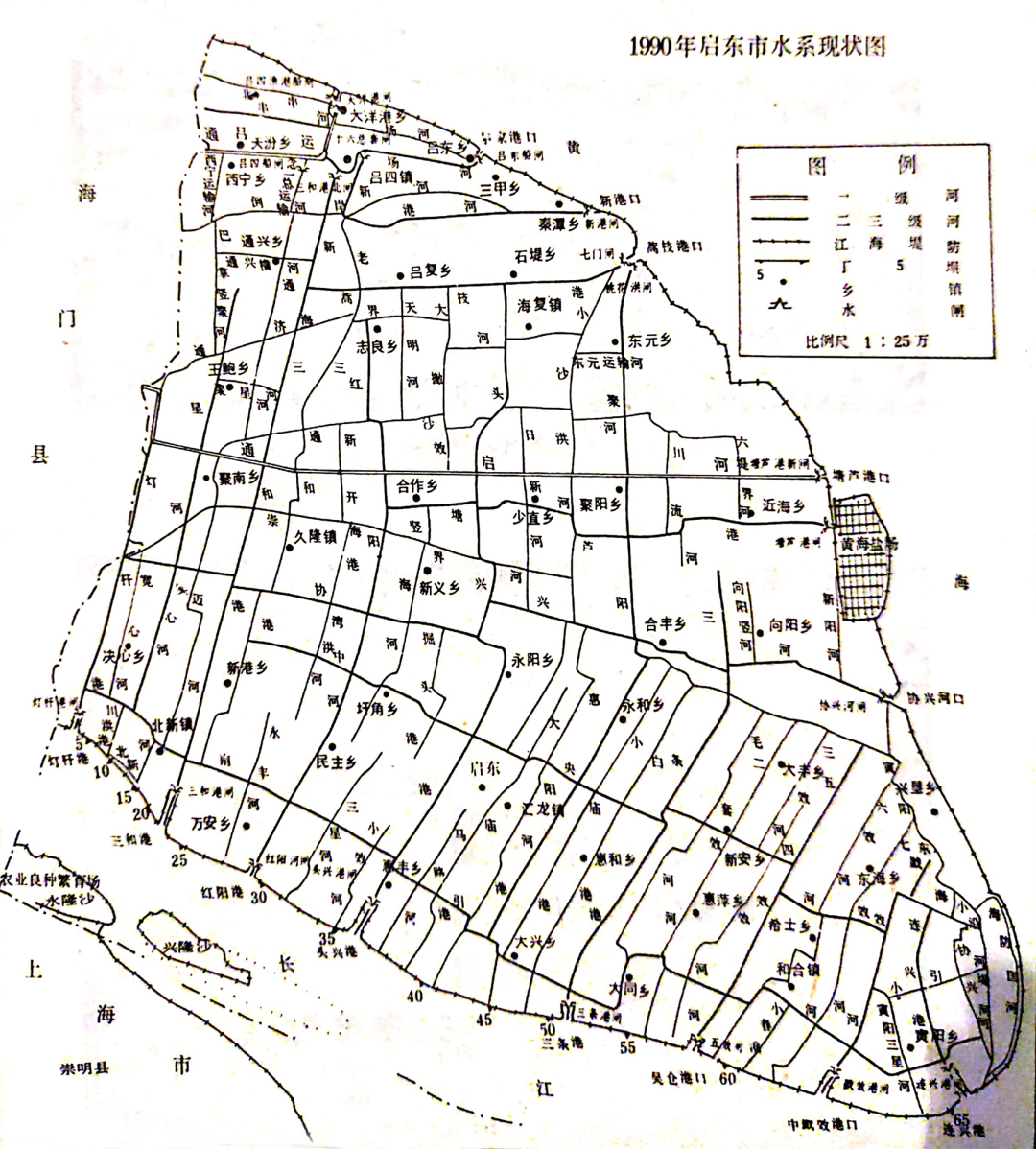

上述工程环绕大半个启东,不仅全面掌握了控制大雨大潮水的蓄泄主动权,发挥了排水、泻咸、蓄淡、挡潮、拒淤的巨大作用,而且缩短了干支堤防线,由原来的300公里减到116.42公里及闸下两侧港道28公里,大大减轻了防汛任务和卤淤沉积河床、土壤盐渍化程度。

同时,抓住并港建闸良机,积极改造了全县旧河网,形成了四级新水系。全县闸、涵、桥、路配套成龙,江、海、河、沟全面通连,并在高低地形之间实行分级控制,全面掌握了旱涝保丰收的主动权。据原市供销社业务股长朱国隆回忆,上世纪50年代末,通吕运河上没有桥。他在西宁工作,过河靠摆渡,船上系绳子,由人拉着来回摆渡。后来,河上建了桥,交通一下子方便了。

回顾并港建闸、改造旧河网这段过程,人们总结为"六成":河成,闸成,路成,桥涵配套成,沟河通连成,种植绿化成。这又形成了“六个有利于”,即:有利于积肥铺生,利用河泥沟泥改良土壤,增强地力;有利于填沟造田,建设高产稳产田;有利于保肥保墒,防涝防渍,促进农业生产平衡发展;有利于调整水陆交通网,提高农业农村机动化程度;有利于发展渔副业生产,增加农业渔业收入;有利于因地制宜规划好居民点和农村建房。

1956年5月份,全国人大常委会副委员长宋庆龄为启东县题词:“并港建闸向大自然进军,把几千年来水土冲刷的面貌改变过来,奠定农业生产发展的基础,是社会主义建设的伟大胜利。”是夏,时任中国科学院院长的郭沫若也为启东县并港建闸题词:"农田水利,自古所重。并港建闸,泽被启东。引水抗旱,挡潮防洪。长江下游,荦荦先锋。"

启东县并港建闸、改造旧河网的伟大实践,充分体现了毛泽东主席“水利是农业的命脉”的科学论断,也为后来“金山银山一担挑”、享誉全国的粮棉双超纲要先进县,及至今日启东市成为国家沿海发展战略和长三角发展战略交汇叠加地,打下了坚实的水利基础。