开凿水运大动脉——

通吕运河启东段建设的故事

通吕运河,西起南通,东至启东吕四,全长78.85公里。1958年冬季,在启东吕四到南通市的200余里的大地上摆开战场,数万民工艰苦奋战,脚踩冻土,挥汗如雨,号子震天,铁锹上下挥舞,泥担穿梭来往,开挖出了这条横贯南通市东西全境的通吕运河。它贯通了启东、海门、通州、南通市区,是南通市境内的东西水路运输大动脉。1958年11月至1964年1月,启东共发动民工14.03万个,分三期开凿通吕运河启东段工程及引江通海配套工程。这也是启东水利史上最大、最艰难工程。

本文记录了当年启东人民开凿通吕运河启东段的一些故事。

治理水患,开凿大动脉

启东滨长江沿黄海,解放前自然灾害之多,自不必说。1949年1月27 日,启东解放,百废待兴。在中共南通地委、南通专员公署的领导下,启东县加快农业农村建设,改善农民生活,有的放矢因症施策,年年兴修水利围垦卫垦。但苦于财力不许可,加上解放前国民党政府欠下水利债太多太重,以至解放后的10年中水害水患频频。

1949年5月至7月底,全县因潮受淹耕地124.8万亩。仅7月24日——26 日,台风暴潮正面袭击,吹倒房屋7500间,压死淹死280人,江堤海堤决口458处,冲毁秋禾7770亩。

1951年7月22日,吕四受台风袭击,刮走盐坂2696块,毁坏房屋4122 间,死亡203人。同年8月17日受台风暴雨,河堤决口1044处,发生险象73 处,淹没土地2万多亩。

1952年9月3日,沿江沿海决堤119处,全县四成土地受淹。

1954年5月20日,下暴雨,全县淹没耕地13.4万亩。

1956年8月2日,台风吹坏吹倒民房6.4万间。1958年9月8日,下暴雨,淹没耕地8.6万亩。

1960年6月初,两次暴雨台风,淹没耕地24万亩,吹倒房屋590间,死伤16人。

以上的数字数据,令人痛心。退后一步说话,如果解放后的10年里,没有县委、县人委积极努力,群策群力,利用有限的资金,发动全县近百万人民大兴水利建设,加大防灾抗灾的能力,那损失肯定会更多更大,农民受的难更深。

县委、县人委在现场充分调研,广泛吸收民情民意的基础上,听取水利水文专家的建议和意见,按照中共南通地委、南通专员公署的统一部署和筹划,抓住主要矛盾,寻找农田水利工作的突破口,决定发动全县民工,自1958 年11月23日起开掘通吕运河。

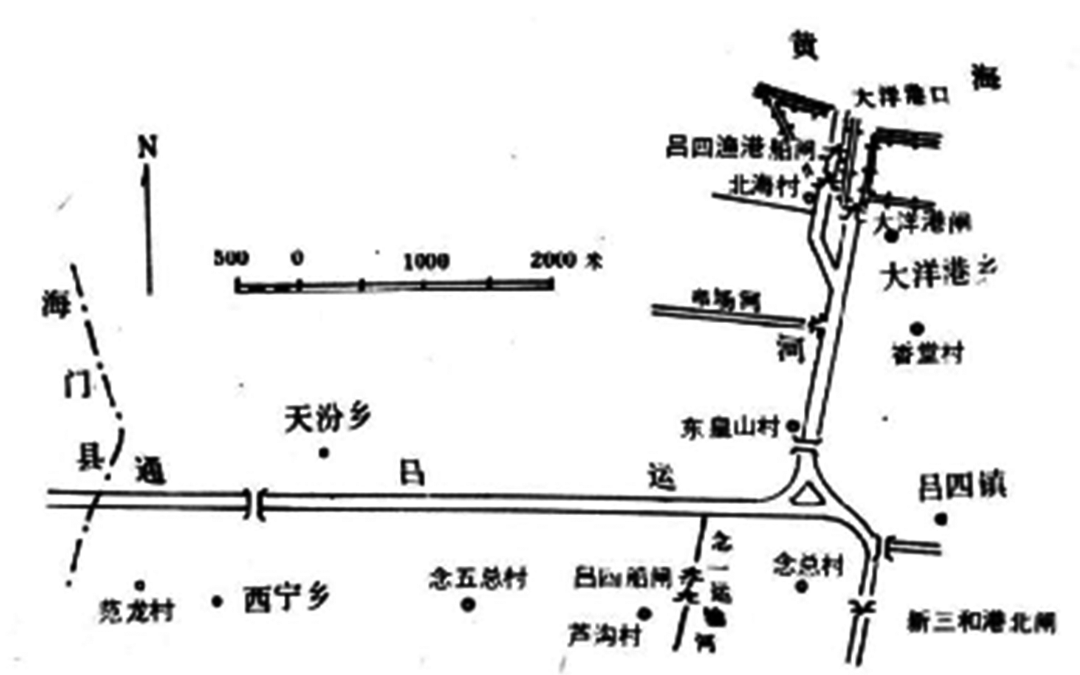

通吕运河上通南通市北九圩港闸连苏北里下河,下泄吕四镇念一总闸经大洋港排南黄海。通吕运河流经区域史称通东地区。这地区,因先天地势低洼,又离吕四渔场洋面近,海水容易倒灌。按照水利专家们论证,通吕运河的开掘、疏浚,有利于雨天排涝旱天灌溉,旱涝保丰收。

通吕运河示意图

1958年11月28日,12万劳动大军,从全县各地开赴通吕运河工段

通吕运河启东段工程,连同引江通海配套工程,共分三期 。第一期,西 至海门陶家店,东达吕四镇大洋港,长 22.84千米 。1958 年11月23日开工,出动民工9. 12万个,翌年3月10日竣工 。第二期,二甲庙至陶家店,长14.02千米 。1959年11月开工,出动民工2.65万个,翌年4月10日完工 。第三期, 拓浚吕四大洋港闸至吕四段,长 2.31千米 。 1963 年12月开工,出动民工2.26万人,1964年1 月28日竣工 。通吕运河工程时间跨度之长,发动民工人数之多,劳动强度之大,都是启东水利史上首次,堪称“第一锹”一点不为过。

市档案局(馆)1958年的水利工程建设档案中,保存着详尽的资料 。在县水利科1959年2月8日报告的《启东县通吕运河工程进展情况和估需工日与民力》档案里,该原始档案系钢笔手书的影印件,上面可以清晰地看到:

全县江海 、汇龙 、启西 、海东 、吕四5个区35个人民公社共发动民工77798人,完成土方1228249 公方 。五区中,启西区(新义、久隆、聚南、圩角、 新港、决心、北新、民主、万安)出工最多,为 18873人 。 吕四区(建设、三甲、 吕四、志良、聚星、通兴、西宁、天汾)次之,为17495人 。汇龙区(大兴、惠和、 惠丰、汇中、永阳)再次之,为15214人 。江海区(东海、大同、寅阳、和合、惠 萍、大丰、希士)第四,为14886人 。海东区(合丰、近海、东元、聚阳、海复、少 直、合作)为13220人。

出征通吕运河工程的民工数的确定,以所在公社的农业人口,按 7.8%分配 。这也体现公平原则:水利直接服务农业得益农业,享受越多,付出的份额也更多。

兴修水利,不兴“打招呼”

通吕运河开工前,县里相应设立总队部、协调后勤保障等工作 。在运河 工地,为减少中间环节,加强直接领导,设立县指挥部 。总队部、指挥部的指 挥长由副县长俞志成兼任抓总 。整个工程期间,县委书记刘仲侯,副书记陈 锦美,赵一平、毛爱群等领导,先后多次来工地视察或劳动,听取工程总指挥 部的工作汇报,协调启海两地民工与宿营地户主的关系,现场解决一些具体 困难和问题,为民工鼓劲加压。

副县长俞志成生于本县志良公社8大队(四工区)16 生产队,世代农家。参加革命后,历任区县农抗会主任,县委组织部长,长期担任主管农业、水利 的副县长,对农村农事相当有经验,对启东域内人事也很熟悉。

通吕运河工程,俞志成的老家志良公社出征 2773 人 。其中,有不少是 老县长当年的老搭档老伙计,有低头不见抬头见的亲戚朋友 。这些人,听到 或看到老县长名字、身影,就想托他出个场,在工地图个省心省力的活。

“兴修水利,不兴打招呼。”老县长对他的侄子俞锡才说,“我的命,和无畏乡(现合作镇无畏村)的人民息息相关。我的县长位子,是全县人民选出 来的 。我不能这样做。”还说:“无畏乡在县省北京等地的干部比较多,秦素 萍、张德兴、张伯涛、沈云龙、施德新、陈鸿鹄,等等 。如果都像我一样开后 门,无畏乡的民工大大减少,工程谁来完成?”

老县长不为侄子打招呼的事传了开来,稳定了民工队伍,加快了工程进度。

摆打擂台,工地大比拼

1958 年秋,启东农村和全国一样,普遍建立人民公社,农业生产实行大 兵团作战 。在农村,留家的吃公共食堂,集体用绞关犁深翻土地播种元麦。为了激发农民的种地积极性,摆擂台打擂台成为一种比拼力量大小、进度快慢的方法。

在通吕运河工地,摆擂台打擂台到处可见 。启东和海门摆打,启东县里 公社与公社、工区与工区、民兵营与民兵营之间则更频繁 。尤其在某个工程段头开工前,你摆10天内完成的擂台,我打7天内竣工的擂台 。摆打擂台的现场气氛十分活跃,激 励性很强,也富刺激 。启东县内的擂台,以超英人民公社(永阳、永和两地) 为主 。擂台的摆打,在一定程度上,推进了工程进度,起到加速器的作用,但持久性不足。

1968年通吕河桥

为了加快工程进度,各公社水利兵团在人力上优先安排青壮年充入第 一线,鼓励各地大胆研发先进的水利设施,提高工作效率,缩短工时 。有个 水利营提出“今年春节不回家,每天多掘七八担”的倡议 。这倡议,也成了一 次摆擂台 。你说每天多掘七八担,我说十五担,他说二十担 。擂台越摆越高 越大 。摆打擂台,对好胜者,是种显眼;对后进者,是种鼓励;对工程,是种文 化 。这在当时,也有作用。

通吕运河工地的摆打擂台,不是我们在小说书上或在电影中看到的那 种擂台 。一般只能在工地广播中喊几声,提出某工程完成时间 。一方刚提 出,另一方马上提出更短的时间和更好的质量 。因为是在现场,你呼我应立 竿见影,现场气氛很浓,也更能激励人心。

摆打擂台,拼的不仅是意志信心,更重要的是拼速度拼质量 。聚星(王 鲍)等公社水利兵团,首先提出用鸡公车运泥代替人工肩挑 。具体做法是:把自己家的自行车轮胎拆下来,替代农村常用的鸡公车木轮子,利用轮胎充 气有弹性来增加车的装载量 。这样一改造,车运的是肩挑的二三倍,功效大 大提高 。一两天后,工地上一下子多了几百辆改良后的鸡公车 。鸡公车来 来往往,就像当年百万雄师下江南时肩挑车运的支前民工 。 1964 年 10 月, 中央新闻电影制片厂来启拍摄新闻纪录片《启东农业大丰收》时,还专门补 拍这一震撼人心的场景。